1961年,周恩来总理在中共中央宣传部召开的故事片创作会议上发表了讲话,他的讲话根据毛主席提出的“百花齐放”的文艺方针,着重强调了发扬艺术民主的问题。这次会议之后,中国电影发行放映总公司的同志,到基层放映单位进行调查研究。在调查中,许多放映单位都提出,观众很喜欢电影明星的照片,能不能在电影院里悬挂一些我国有成就的电影演员照片。这些意见反馈到北京后,中影公司经过慎重讨论,拟定了初步的名单,在征求了各电影制片厂意见的基础上,于1962年4月向文化部电影局报告,提出二十二位电影演员的名单。按照北影、上影、长影、八一四个电影制片厂及男先女后的顺序排序,分别是:崔嵬、谢添、陈强、张平、于洋、于蓝、谢芳、赵丹、孙道临、白杨、张瑞芳、秦怡、上官云珠、王丹凤、祝希娟、李亚林、庞学勤、张圆、金迪、王心刚、田华、王晓棠。

在得到文化部主管电影工作的夏衍副部长的批准同意后,中影公司遂印制了这二十二位电影演员的肖像,按当时的宣传发行办法,统一提供给各电影院、俱乐部等电影放映机构,由他们自行悬挂。我国在国外举行博鉴览会和电影活动时,也悬挂了这二十二位演员的照片。

这二十二位电影表演艺术家的照片在各地电影院里悬挂以后,受到广大电影观众的热烈欢迎,他们亲切地称这些明星为“二十二大”。电影观众们不仅到电影院里去看这些照片,而且还希望把这些照片带回自己的家,于是北京市美术公司应市场要求印制了75万张“二十二大”明星的照片,仅在短短的8个月里就卖掉了71万张。中国图片社也印制了大批的“二十二大”明星照片,在各照相馆出售,购买者踊跃空前。

其中长春电影制片厂占据了四位:李亚林、张圆、庞学勤、金迪。

李亚林:(1931—1998)电影演员、导演。辽宁金县人。1955年任长影演员。后调入峨影厂,历任演员、导演。表演代表作品有故事片《虎穴追踪》《神秘的旅伴》《我们村里的年轻人》《冰上姐妹》等。导演代表作品有故事片《被爱情遗忘的角落》(合作)《井》等。

张圆: (1926—2000)电影演员、导演。河南卫辉人。1950年入电影局表演艺术研究所学习。1953年任北影演员。1958年后历任长影演员、导演。表演代表作品有故事片《祖国的花朵》《地下尖兵》《笑逐颜开》等。导演作品有《红牡丹》《十六号病房》等。

庞学勤:(1929—2015)电影演员。江苏阜东人。1947年任苏北军区文工团演员。1954年任北影演员。1956年后历任长影演员剧团团长、副厂长等职。1986年任珠海市政协副主席。《边寨烽火》是其初登银幕之作。表演代表作品有故事片《战火中的青春》《甲午风云》《独立大队》《兵临城下》等。

金迪: (1933— )电影演员。江苏苏州人。1953年任东北人民艺术剧院演员。1958年任长影演员。1975年后任峨影厂演员、编剧。1987年调至深圳电视台。表演代表作品有故事片《我们村里的年轻人》《笑逐颜开》《花好月圆》《被爱情遗忘的角落》等。

上海电影制片厂占据了七位:赵丹、白杨、张瑞芳、上官云珠、孙道临、秦怡、王丹凤。

赵丹:(1915-1980),原籍山东肥城,生于扬州,后居南通,原名赵凤翱。中学时曾与顾而已、朱今明、钱千里等组织“小小剧社”。1931年入上海美术专科学校习国画,同时参加左翼戏剧家联盟。1933年起开始主演左翼电影,抗战期间被新疆军阀盛世才投入监狱,抗战胜利后先后在中电二厂、昆仑影业公司任演员,解放后任上海电影制片厂演员。表演的代表作品有《十字街头》《马路天使》《乌鸦与麻雀》《海魂》《林则徐》《烈火中永生》等。

白杨:(1920-1996),原籍湖南湘阴,生于北京。原名杨成芳。1931年入联华影业公司北平第五分厂演员养成所,后相继在苞莉芭剧团、中国旅行剧团、中国舞台协会等团体任演员。1936年入上海明星影片公司,参加左翼电影表演。抗战爆发后参加上海影人剧团到大后方,1938年在重庆入中央电影摄影场,同时在话剧舞台上演出,被誉为话剧舞台的“四大名旦”之一。1946年回上海,在昆仑影片公司主演影片。1949年后任上海电影制片厂演员。表演代表作品有《十字街头》《一江春水向东流》《祝福》《冬梅》等。

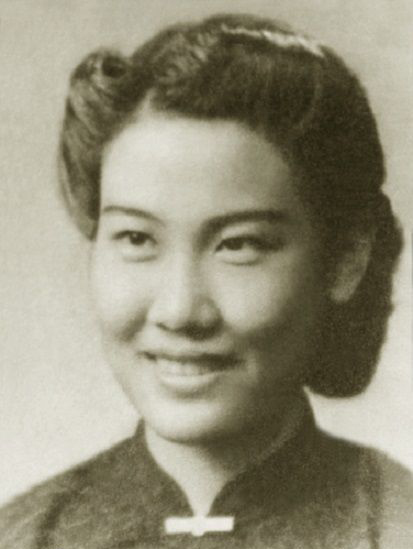

张瑞芳:(1918—2012),生于河北保定。1937年,在北平国立艺术专科学校学习,积极参加抗日救亡学生运动。1938年至重庆参加进步戏剧活动,她在舞台上塑了众多经典角色,被誉为话剧舞台的“四大名旦”之一。1940年主演影片《火的洗礼》,后相继在长春电影制片厂、中国青年艺术剧院、上海电影制片厂担任演员。因在影片《李双双》中扮演李双双而获得第二届《大众电影》百花奖最佳女演员奖。表演代表作品有《松花江上》《母亲》《大河奔流》《泉水叮咚》等。

上官云珠:(1922-1968),江苏江阴人,原名韦君荦。1940年在上海华光戏剧社、新华影业公司演员训练班学习。1941年起任艺华影业公司演员。抗战胜利后在中电二厂和文华影业公司拍摄影片。1947年入昆仑影业公司。建国后任上海电影制片厂演员。表演代表作品有《一江春水向东流》《万家灯火》《乌鸦与麻雀》《早春二月》《舞台姐妹》。

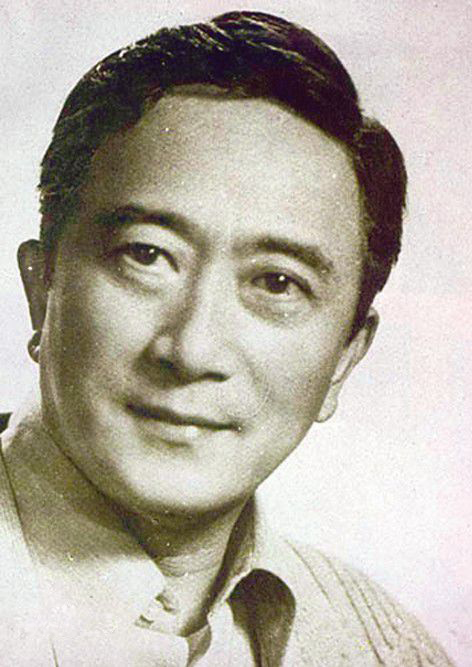

孙道临:(1921—2007),原籍浙江嘉善,生于北平。1947年燕京大学毕业,翌年入清华影片公司及昆仑影业公司。后任上海电影制片厂演员。在银幕上扮演不同性格、身份角色的同时,还为十余部外国影片配音。1984年后兼任导演。表演代表作品有《51号兵站》《早春二月》《李四光》《一盘没有下完的棋》导演代表作品有《雷雨》《詹天佑》等。

秦怡:(1922— ),生于上海,原名秦德和。1938年入中国电影制片厂任实习演员,并参加中国万岁剧团、中华剧艺社等话剧团体,在重庆、成都等地演出二十余部话剧,被誉为话剧舞台的“四大名旦”之一。抗日胜利后参加国泰影业公司,开始从事电影表演,建国后任上海电影制片厂演员。表演代表作品有《两家春》《铁道游击队》《女篮五号》等。

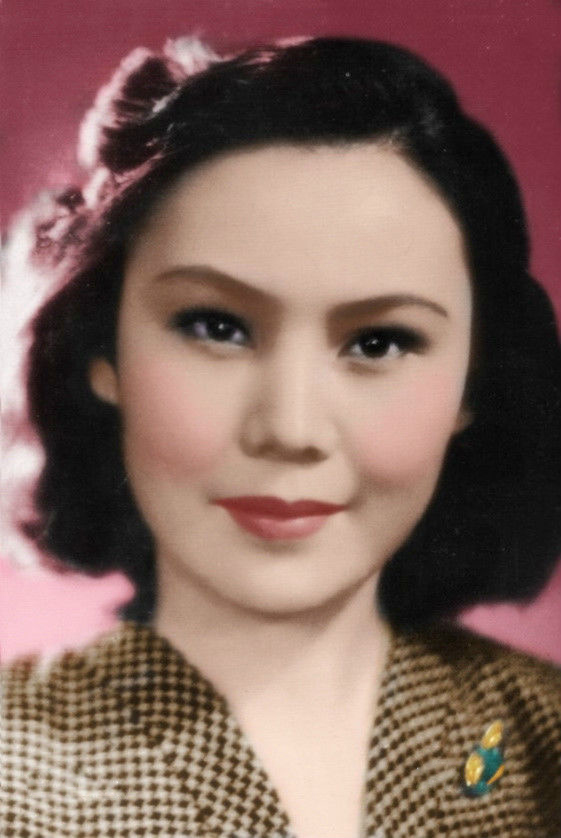

王丹凤:(1924—)生于上海,原籍浙江宁波。1941年在合众影片公司开始电影生涯,抗战胜利后参加中电二厂,解放后任上海电影制片厂演员,现居住在香港。表演代表作品有《丹凤朝阳》《护士日记》《海魂》《桃花扇》等。

北京电影制片厂占据七位:谢添、崔嵬、陈强、张平、于蓝、于洋、谢芳。

谢添:(1914—2003)广东番禺人,生于天津,原名谢洪坤,早年在天津参加剧团演出。1936年参加明星影片公司,抗战胜利后到中电三厂任演员,解放后任北京电影制片厂演员、导演。导演代表作品有故事片《小铃铛》《甜蜜的事业》《茶馆》等。在《马路天使》《新儿女英雄传》《六号门》《林家铺子》等影片中饰演重要角色。

崔嵬:(1912-1979),山东诸城人,原名崔景文,1930年入山东省立实验剧院学习编剧,1932年加入左翼戏剧家联盟,1938年去延安,在鲁迅艺术学院戏剧系任教。1949年任武汉军管会文艺处处长,后任中南文化局局长。1954年主演影片《宋景诗》,1956年后任北京电影制片厂演员和导演。因在影片《红旗谱》中饰演主角朱老忠获首届电影百花奖最佳男演员奖。表演代表作品有《海魂》《老兵新传》《红旗谱》等;导演代表作品有《青春之歌》《小兵张嘎》等。

陈强:(1918年-2012年),原名陈庆三,河北宁晋人。1936年在太原并州中学读书时参加业余剧团。1938年至延安入鲁迅艺术学院戏剧系学习,在歌剧《白毛女》中扮演黄世仁。1947年到东北电影制片厂任演员。1955年入北京电影学校表演专修班学习。因在影片《红色娘子军》中饰演南霸天,1962年获第一届《大众电影》“百花奖”最佳男配角奖,1964年获第三届亚非电影节最佳男演员奖。表演代表作品有《白毛女》《红色娘子军》《瞧这一家子》等。

张平:(1917-1986),原籍山东曲阜,生于江苏昆山,原名倪家驹,回族。1936年在上海发起组织雷电剧社,1937年随上海救亡演剧五队赴延安,翌年在鲁迅艺术学院戏剧系学习,后任鲁艺实验剧团演员。1945年随东北文工一团在东北各地演出,1948年后任东北电影制片厂演员,1953年调任北京电影制片厂演员,1955年于中央戏剧学院表演训练班毕业,后任中央实验话剧院演员兼总导演助理,1959年重回北影任演员。表演代表作品有《黑三角》《烈火中永生》《革命家庭》《赵一曼》等。

于蓝:(1921— ),辽宁岫岩人,原名于佩文。1938年到延安,先后在抗日军政大学、女子大学学习。1940年入延安鲁迅艺术学院艺术工作团任演员,1946年入东北电影制片厂任演员,1953年任北京电影制片厂演员。1954年入中央戏剧学院表演干部训练班学习,1956年毕业后任中央实验话剧院演员,1958年回北京电影制片厂。1961年因在《革命家庭》中扮演周莲获第二届莫斯科国际电影节最佳女演员奖。表演代表作品有《翠岗红旗》《龙须沟》《烈火中永生》等。

于洋:(1930— ),山东黄县人,原名于延江。1947年入东北电影制片厂任演员,1953年任北京电影制片厂演员。1955年入北京电影学院表演专修班学习。1977年转任导演。表演代表作品有《留下他打老蒋》《桥》《中华女儿》等。

谢芳(1935年生),原籍湖南益阳,生于湖北黄陂,原名谢怀复。1951年中学毕业后入中南文工团,后任武汉歌舞剧 院歌剧演员。曾演出《白毛女》、《小二黑结婚》等歌剧。1959年被著名导演崔嵬选中,在影片《青春之歌》中饰演林道静,并从此开始电影表演。1963年起任北京电影制片厂演员。表演代表作品有《青春之歌》《早春二月》《舞台姐妹》等。

八一电影制片厂占据了三位:田华、王心刚、王晓棠。

田华:(1928— )1928年生于河北唐县,原名刘天花。1940年入晋察冀军区政治部抗敌剧社。先后演出秧歌剧、话剧。1950年在东北电影制片厂影片《白毛女》中饰演喜儿,开始参加电影表演。1955年入中央戏剧学院表演干部训练班深造。毕业后到沈阳军区抗战敌话剧团任演员,1959年调入八一电影制片厂。表演代表作品有《白毛女》《法庭内外》《党的女儿》等。

王心刚:(1932— ),辽宁大连人。1949年入东北军工局文工团任演员,1956年从事电影表演,1958年调入八一电影制片厂。因在影片《知音》中扮满蔡锷,1982年获第五届《大众电影》“百花奖”最佳男演员奖。曾任八一厂副厂长。表演代表作品有《寂静的山林》、《知音》、《红色娘子军》、《苏禄国王与中国皇帝》等。

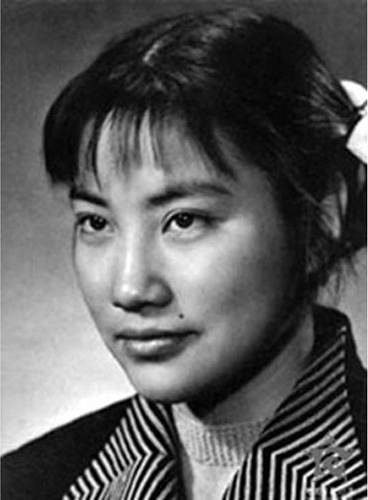

王晓棠(1934— ),原籍江苏南京,生于河南开封。少年时期在重庆、读书杭州。1952年入总政文工团。1955年开始参加电影表演。因在影片《边寨烽火》中饰演玛诺,1957年获第十一届卡洛维•发利国际电影节青年艺术家奖。1958年入八一电影制片厂。1982年后任导演。曾任八一电影制片厂厂长,现为少将军衔。表演代表作品有《边寨烽火》《英雄虎胆》《野火春风斗古城》《神秘的旅伴》等。

上海戏剧学院实验话剧团占据一个名额:祝希娟。

祝希娟:(1938¬— ),原籍江西南昌,生于江西赣州。1956年入上海戏剧学院表演系。因在影片《红色娘子军》中扮演琼花,获第一届《大众电影》“百花奖”最佳女演员奖。1960年毕业后到上海青年话剧团任演员。1983年任深圳电视台副台长。表演代表作品有《啊!摇篮》《红色娘子军》《燎原》《法人代表》等。

“二十二大电影明星”,是一个时代的缩影,是一个社会的见证,是一组集体荣誉的群雕,也是新中国影坛可歌可泣的银幕画廊高耸的丰碑。半个世纪过去了,他们的面孔化作历史的光影,写进了所有观众的记忆。