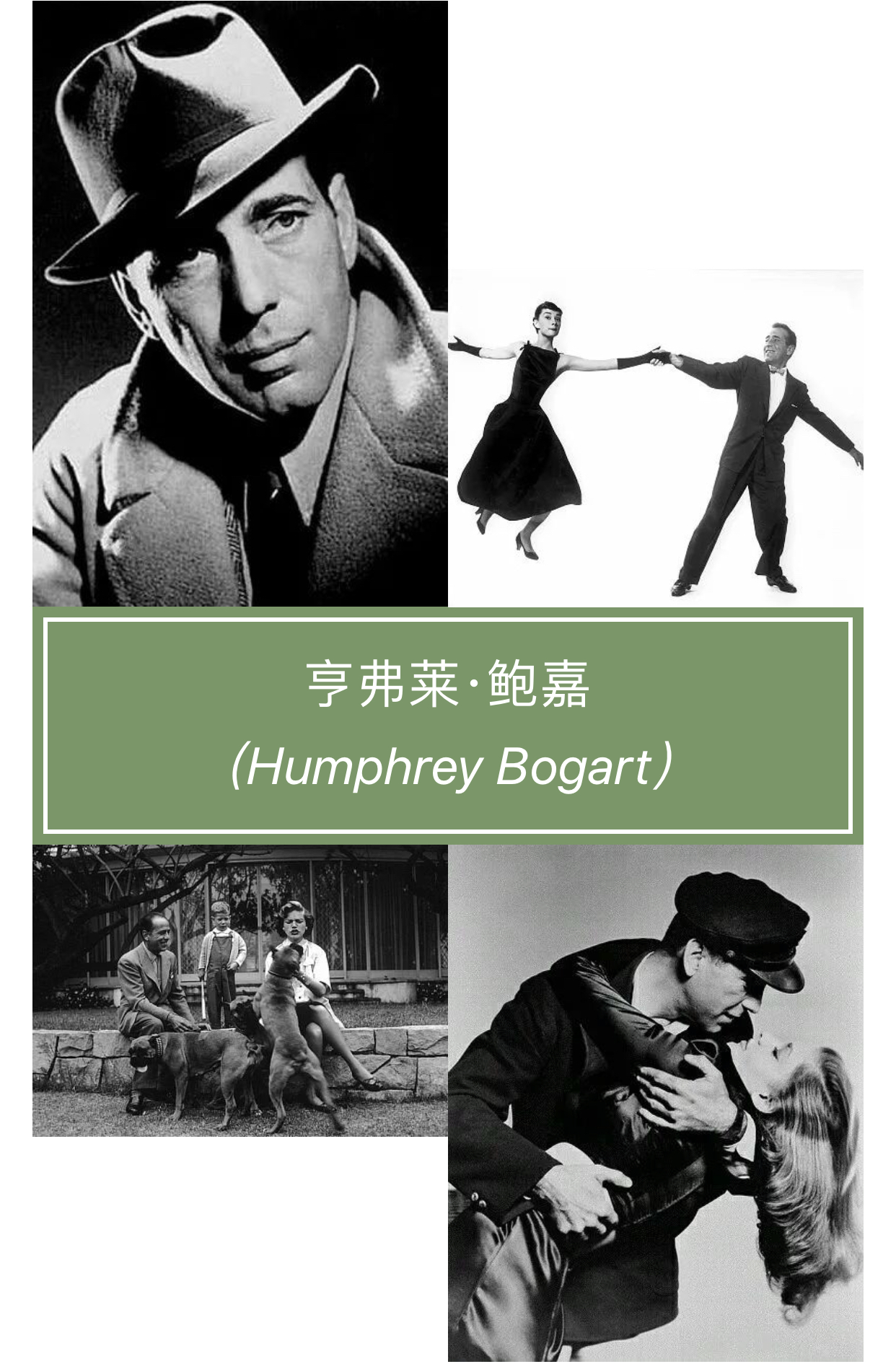

亨弗莱·鲍嘉,美国电影演员,1899年12月25日生于纽约市,父亲是曼哈顿著名的外科医生和图书插画家。第一次世界大战中,他在海军服役,复员后到剧场做勤杂工。1920年开始登台表演,1922年在百老汇首次演出,三十年代演出的角色主要是青少年。亨弗莱·鲍嘉在1930年为好莱坞拍了他的第一部长故事片《恶魔与女性》,其后又为福克斯、环球、哥伦比亚等影片公司拍了几部影片,不甚得志,遂返回舞台。1936年重返影坛,在《名士殉情记》一片中崭露头角,从1936年至1940年,又在二十八部影片中有过演出,大部分是扮演匪盗、流氓的角色,被誉为继詹姆斯·贾克奈和爱德华·G·罗宾逊之后第三位出色的银幕强盗,而他拍摄的这些影片也主要都是为华纳兄弟影片公司所拍摄的。

第二次世界大战后,他最成功的影片是《宝石岭》(1948)、《非洲皇后》(1951)、《叛舰凯恩号》(1954)等影片。《非洲皇后》一片使他获得了1951年第二十四届奥斯卡最佳男主角金像奖,并因《叛舰凯恩号》获得1954年奥斯卡最佳男主角金像奖提名。亨弗莱·鲍嘉扮演的孤独、低沉、相信自己、愤世嫉俗的银幕形象,代表了第一次世界大战后美国的迷惘的一代。但在他死后,他的银幕形象却又被六十年代的青年当成偶像,以影片回顾展等形式大加崇拜,一时形成“鲍嘉热”。美国电影评论界有人认为,他是以有说服力的反英雄形象记载于电影史册的。亨弗莱·鲍嘉一生共演出过八十多部影片,从1943年主演《卡萨布兰卡》后,他多年来一直是好莱坞十大卖座明星之一。1956年完成了他最后一部影片《拳击场黑幕》后,因食道癌去世。乔·海厄姆为他写过传记《鲍嘉》,1980年以这本书为片名,拍摄了亨弗莱·鲍嘉的传记片。

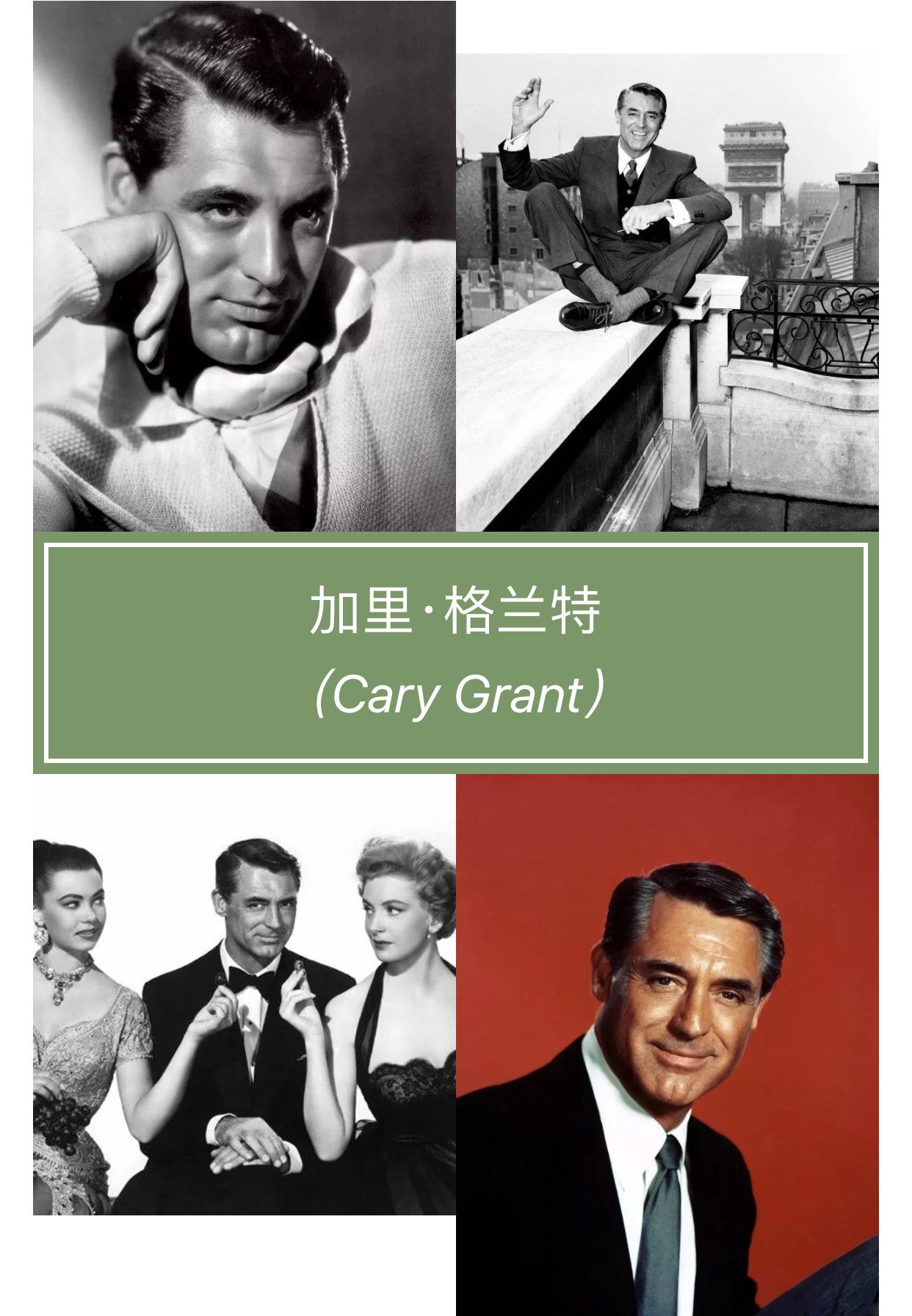

加里·格兰特生于英国,童年生活在英格兰的布里斯托尔,他9岁的时候,母亲被送进精神病院,家人谎称她去海边度假了。对此格兰特一直一无所知,将近30岁才得知真相。14岁时格兰特辍了学,谎报年龄并伪造了父亲的签名,加入鲍勃·潘德(Bob Pender)的喜剧剧团。随团四处演出期间,他学会了哑剧和杂技,操一口道地的伦敦腔。1920年7月他成为剧团选中前往美国的八个小演员之一,他们在百老汇的《Good Times》演出了456场,格兰特很快适应了这里的生活,并决定留在美国发展。英俊潇洒、颇具阳刚之气兼有绅士风度的格兰特被女明星麦·威斯特(Mae West)慧眼相中,受邀和她一起主演1933年影片《侬本多情》(She Done Him Wrong),得以扬名好莱坞,事业一路飙升,陆续接拍了《春闺风月》(The Awful Truth)、《育婴奇谭》(Bringing Up Baby)、《女友礼拜五》(His Girl Friday)、《费城故事》(The Philadelphia Story)、《毒药与老妇》(Arsenic and Old Lace)、《美人计》(Notorious)、《金玉盟》(An Affair to Remember)等一系列影片。拍摄1955年影片《捉贼记》(To Catch a Thief)时获得导演阿尔弗雷德·希区柯克(Alfred Hitchcock)的恩准,他与格蕾斯·凯莉(Grace Kelly)可以在台词上即兴发挥,他“优美又充满喜剧色彩的语言”天赋得到充分的发挥。他票房最成功的作品也是与希区柯克合作的影片——《西北偏北》(North by Northwest)。1966年,格兰特拍完最后一部片《Walk Don't Run》便宣布退出影坛,四年之后(1970年),从未获得过奥斯卡奖的格兰特被授予奥斯卡终生成就奖,这补偿了他终生的遗憾。

《与加里·格兰特的一夜》(An Evening With Cary Grant)上演之前,格兰特突发中风,几个小时后在圣卢克医院溘然辞世,

他优雅迷人的银幕形象、幽默的一言一笑留给人永存不朽的怀念,这个好莱坞“最富魅力与浪漫的人物”终于过去了,无数爱戴他的影迷们知道这消息都不禁黯然神伤。

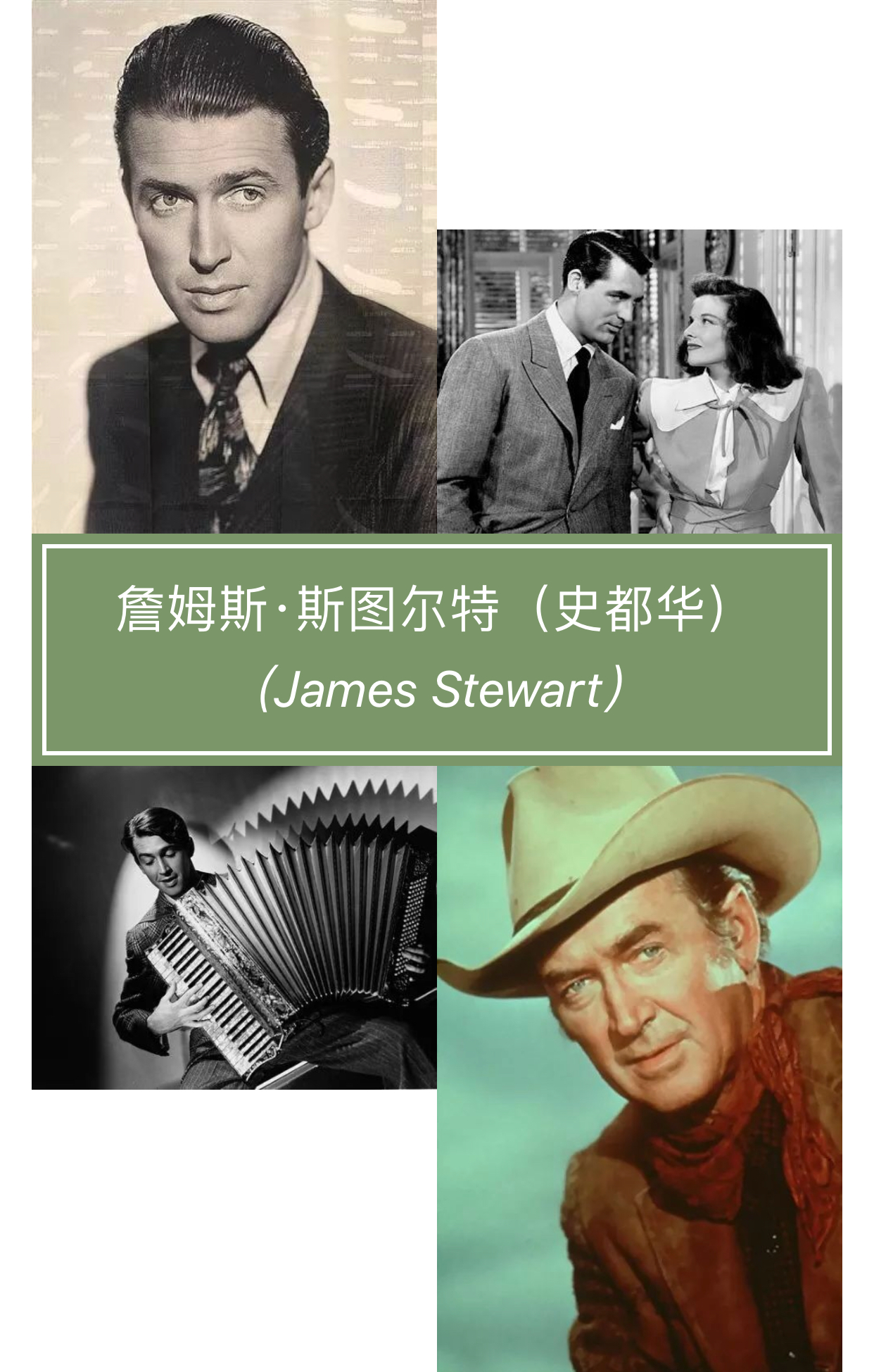

年轻时的斯图尔特梦想成为一名建筑师,在普林斯顿求学。但1932年他在同学的鼓动下参加了大学的表演团。并在那里第一次遇到了亨利·方达和玛格丽特·萨尔温,在他们的影响下,斯图尔特决定成为一名演员。

1935年,当斯图尔特进军好莱坞的时候,他已经是百老汇舞台上的一名老手了。他最先在一部米高梅的短片《重大新闻》中露面,然后出演了第一部长片《谁是真凶》。次年,为了还清大学的助学贷款,斯图尔特出演了一系列低成本的庸俗片。还在《生来为舞》一片中展露了歌喉。到了1937年的《第七天堂》和《最后一个强盗》等片时,斯图尔特已经隐隐露出了明星相。1939年的《史密斯先生去华盛顿》一片使他得到了一个奥斯卡提名,而转年和凯瑟琳·赫本合作的经典影片《费城故事》则让他如愿抱得奖项归。

度过了相对平静的1941年后,斯图尔特应征入伍成为一名空军飞行员,并且数次出生入死,获得了空军奖章和卓越十字勋章。退伍后斯图尔特重回好莱坞,又以《风云人物》提名奥斯卡。这时的斯图尔特已年近四十,他开始尝试更多的戏路,并在《夺魂索》里和希区柯克首次合作。1950年斯图尔特以《迷离世界》中轻松明快的表演又一次提名奥斯卡,而接下来他却又出演了一系列西部片中粗糙刚硬的角色。随后他又和希区柯克合作了后者50年代最著名的三部片子《后窗》、《擒凶记》和《迷魂记》。而1959年的《桃色血案》为他带来了第四次奥斯卡提名。

60年代后宝刀不老的斯图尔特和导演约翰·福特合作了两部经典西部片《浴血双雄》和《双虎屠龙》。之后又重回自己的戏路,拍下了《凤凰劫》、《娱乐世界》等片。1976年的《英雄本色》是他的最后一部著名影片,而除了电影以外,他还活跃在广播和电视舞台。

斯图尔特1980年获美国电影研究院授予的终身成就奖,1983年获肯尼迪中心授予的终身成就奖。作为美国最受爱戴的明星之一,詹姆斯·斯图尔特在今天与其说是一个演员,不如说是美国的一个文化象征,一个优雅传统时代的化身。1997年7月2日,89岁高龄的斯图尔特在洛杉矶去世。

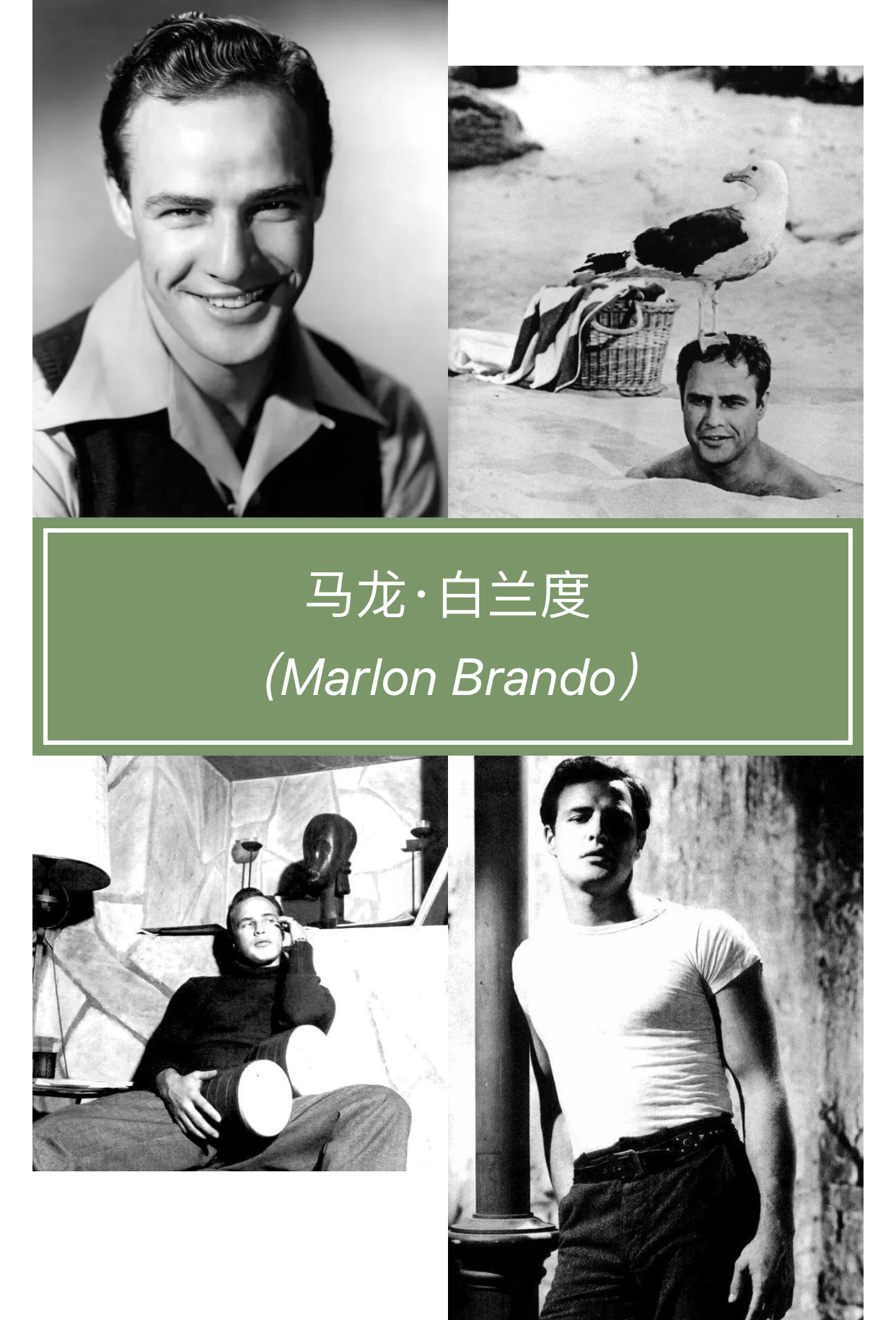

美国演员,当代最伟大的演员之一。性格桀骜不驯,被军校退学后赴纽约学艺。1944年开始登上百老汇舞台,三年后以《欲望号街车》的爆炸性演出成为剧坛巨星。40年代后期,他加入大导演伊利亚·卡赞领导的“演员工作室”成为最早的成员之一。

1950年以《男儿本色》跃进银幕,接着拍电影版《欲望号街车》令他成为好莱坞巨星。1954年,他以《岸上风云》获得奥斯卡、纽约影评人协会及戛纳电影节影帝三项大奖。1967年后退隐,1973年复出主演的《教父》再度荣获奥斯卡最佳男主角奖,在欧洲拍的《巴黎最后的探戈》则引起极大争议。之后的《超人》、《现代启示录》和《血染的季节》等片,也获得了一致的好评。其中,《血染的季节》又一次让他获得奥斯卡奖的提名。

进入90年代后,年迈的白兰度依然演出了颇具水准的影片《唐璜德马科》和《人魔岛》,再一次向人们展示了他那炉火纯青的演技。冯小刚的《大腕》曾计划邀请他出演,但因身体状况未能参与。2004年7月1日,这位一生颇富传奇色彩的好莱坞“教父”与世长辞,享年八十岁。

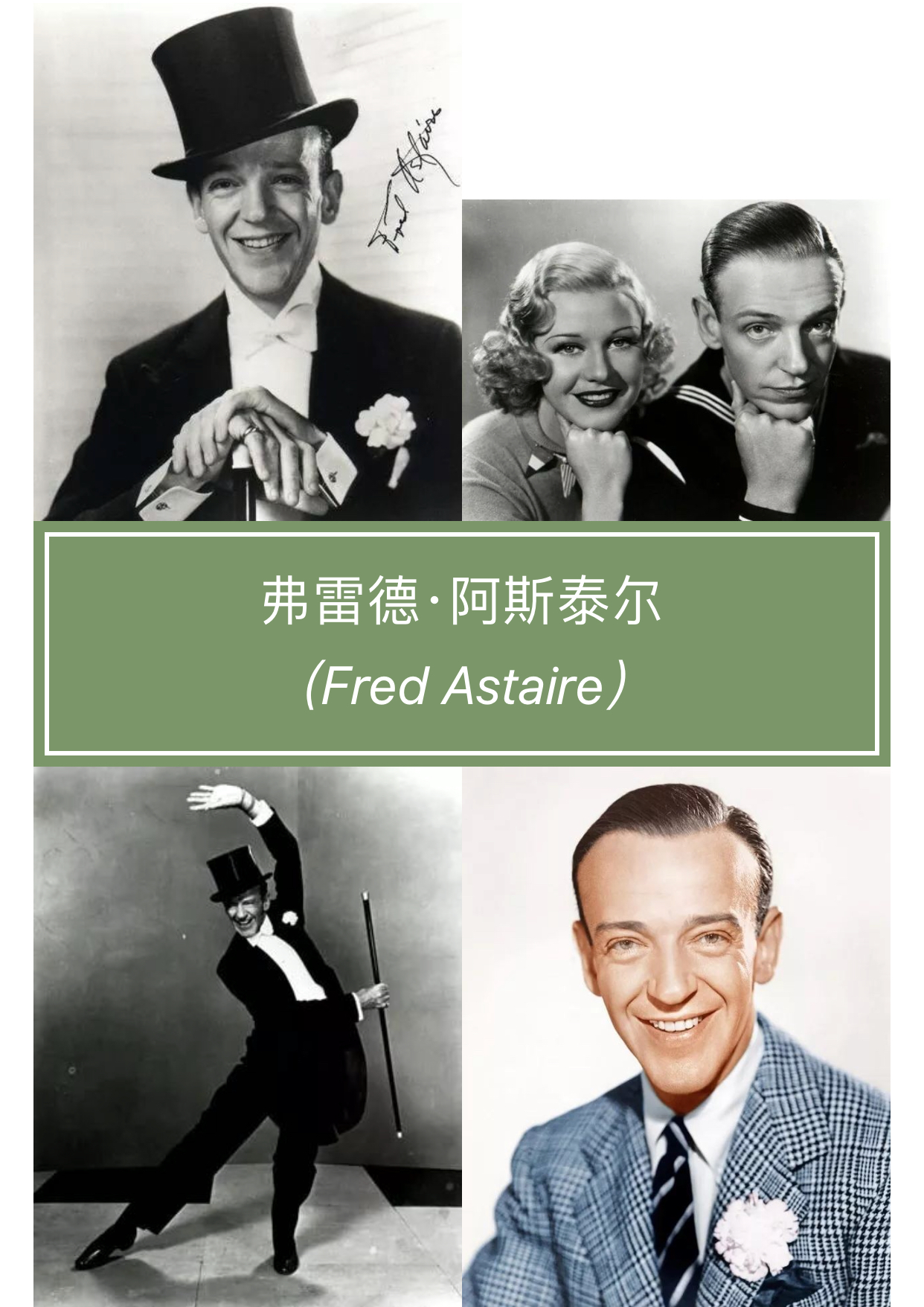

弗雷德·阿斯坦,美国电影演员、舞蹈家,生于内布拉斯加州奥马哈。四岁便会跳舞,后与其姊阿狄欧一起进入当地的一所舞蹈学校学习。结业后,姊弟二人组成剧团赴纽约、伦敦等地演出轻松喜剧,以舞蹈为职业,直到阿狄欧年长结婚,退出舞台。弗雷德·阿斯坦于1933年参加演出了他的第一部影片《舞女》。同年开始和琴逑·罗吉丝塔伴跳舞,并拍摄了《锦乡天》,从此走上了影坛。从1934年的《杨柳春风》起,他俩搭档一共演出了《春华露浓》(1935)等十部歌舞片。他和罗吉丝的舞蹈一时成为风靡全国,形成了美国三十年代歌舞喜剧片的风格,对美国歌舞片的发展很有影响。

其后,弗雷德·阿斯坦又和丽塔·海华丝、莱斯利·卡农、倍蒂·赫顿、维拉·埃伦和希德·查里斯等人搭伴,继续拍摄一批音乐舞蹈片。1959年他参加演出了著名的剧情片《在海滩上》之后,过了九年后才又参加拍片。由于弗雷德·阿斯坦卓越的舞蹈艺术技巧和他对歌舞片的贡献,1949年美国电影艺术与科学学院授予他特别奖,1950年,他以《三个小单词》一片获得歌舞喜剧片最佳男主角金球奖,1960年,又获得好莱坞外国新闻记者协会授予的西席·地密尔奖,1960年他出版了自传《合拍的舞步》。

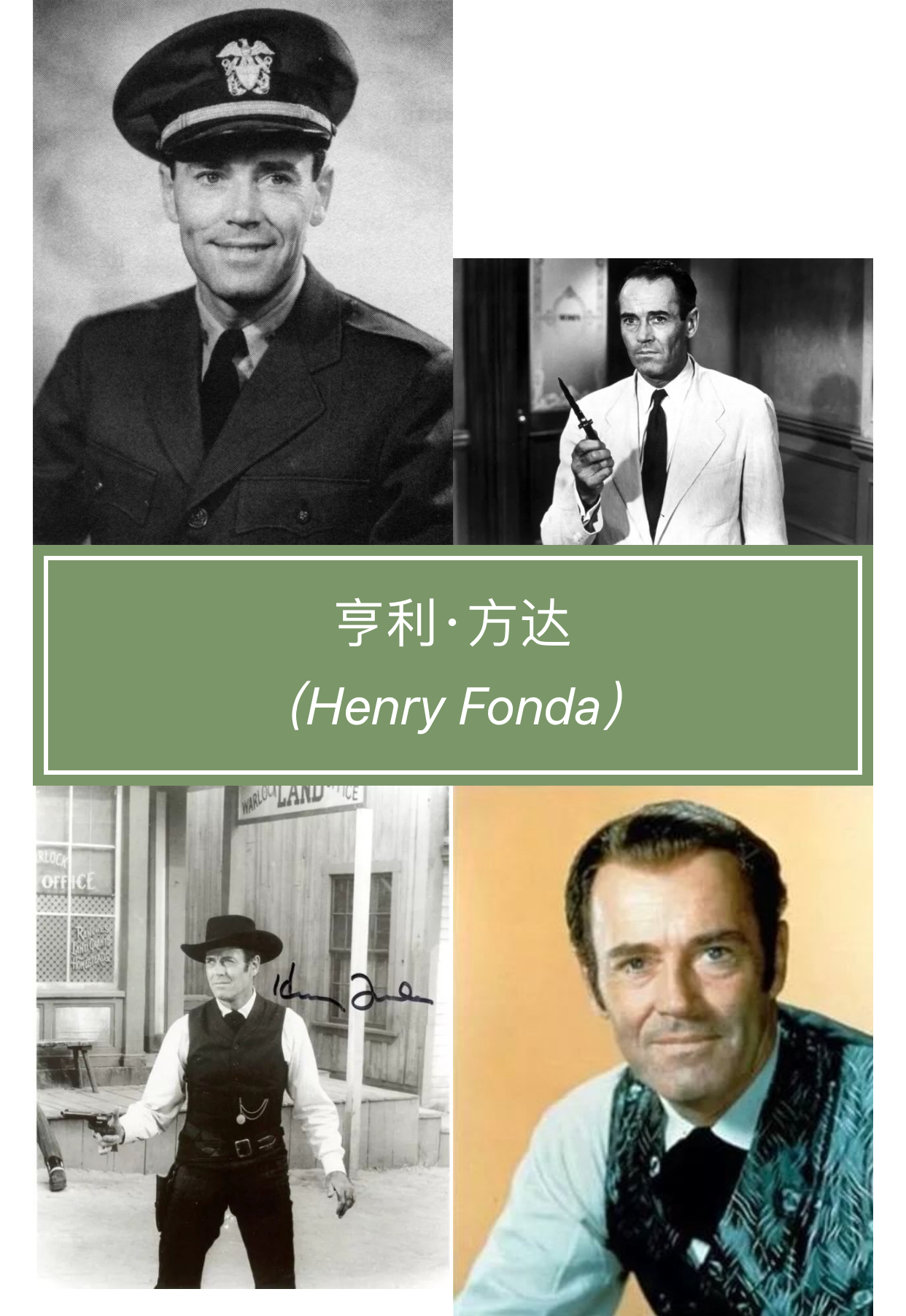

亨利·方达在好莱坞和百老汇享有盛誉达50年之久。他是荷兰移民的后代,父亲开一家油漆店,少年时代曾立志当作家,在大学时代又迷上了戏剧,经常参加业余剧团的演出活动。1929年,他首次登上百老汇舞台。5年之后,他因成功地主演了喜剧《农夫娶妻》而一举成名。1935年,当好莱坞把这部轰动一时的剧作搬上银幕时,他应邀继续担任男主角。在影片中,他那朴实、真挚、风趣的表演赢得了观众的赞赏。 从此,亨利·方达便频频来往于百老汇和好莱坞之间,成为美国电影和戏剧双栖大明星,多年来一直活跃在舞台和银幕上。四十年代的代表作是《青年林肯》、《愤怒的葡萄》和《荒野大决斗》,五十年代的代表作是《战争与和平》和《十二怒汉》,六、七十年代的代表作是《西部开拓史》、《碧血长空》、《蛇》等。

亨利·方达的演艺生涯持续到80年代初期,于1978年获美国影艺学院颁发终生成就奖,1981年3月31日,美国电影艺术和科学学院授予他特别荣誉奖,以纪念他“半个世纪来在电影表演艺术上所取得的辉煌成就和所作出的不朽贡献”。在拍《金色池塘》时,亨利·方达已重病缠身,身上带着心脏起搏器。但他凭着高超的演技和对电影艺术的深挚感情,把片中诺曼这个人物演绎得生动感人,并凭此片如愿登上奥斯卡影帝宝座。

亨利·方达一生共结婚五次,简·芳达和彼得·方达是他与第三任妻子所生的女儿,简继承了父亲的衣钵,同样也是好莱坞的演技派巨星。

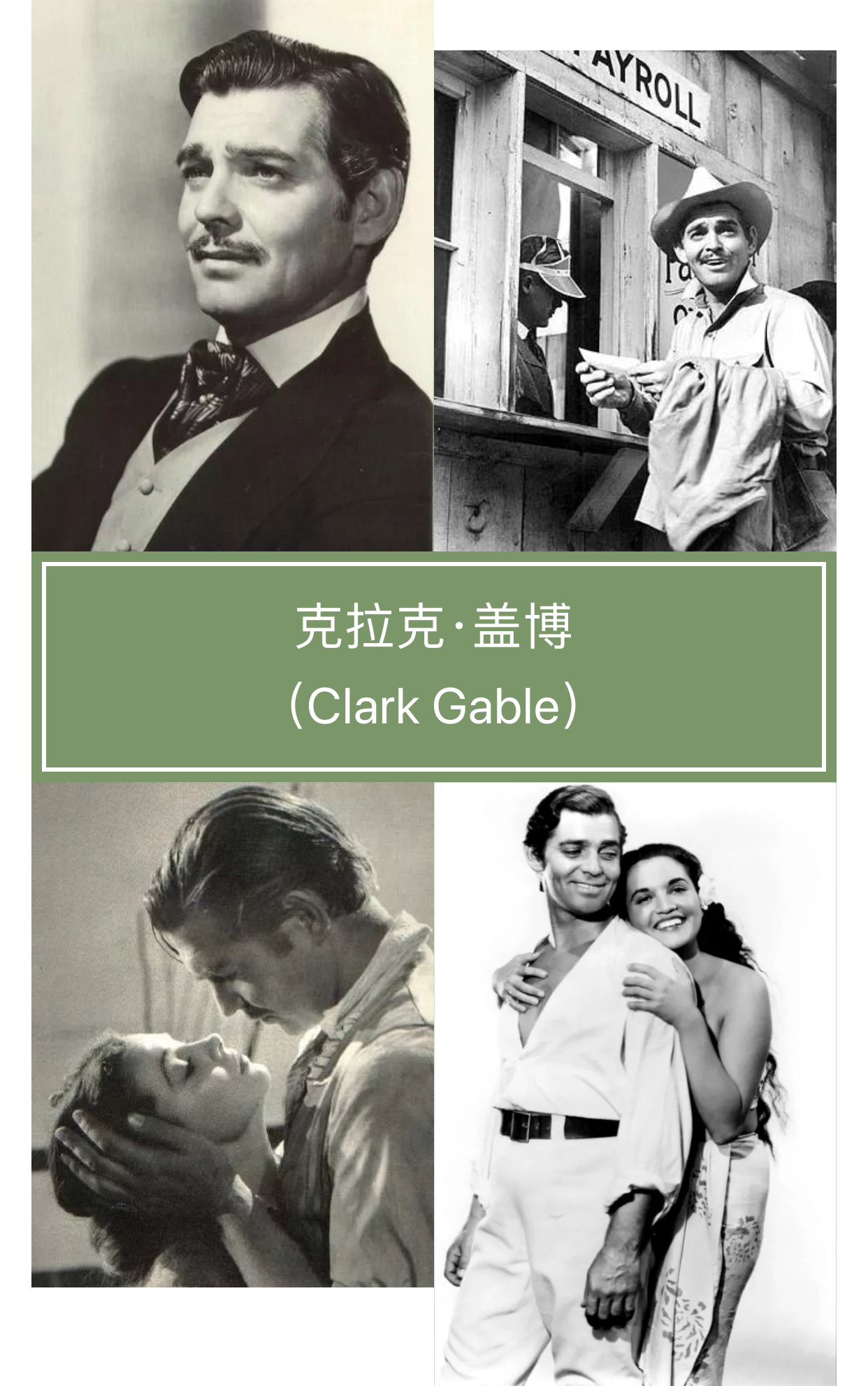

传奇人物克拉克·盖博引领影坛风骚达三十年之久,而这一切都是从一九三四年的那部低成本浪漫喜剧《一夜风流》(It Happened One Night)开始的,在这之前他的经历颇多坎坷,他出生七个月后母亲就去世了,两岁以前都生活在姨母家,后被父亲接回。16岁时他从高中退学,之后做过各种工作,后来在一个剧组里干活。据说18岁的时候他立志成为一个演员,但是直到24岁那年,他娶了大他11岁的女演员约瑟芬·狄龙,才在后者亦师亦友的指导下全身心的投入到演艺事业中。1930年他和狄龙离婚后又娶了比他大15岁的玛丽亚·朗汉。这期间盖博开始演出一些不太重要的小角色,最终被导演弗兰克·卡普拉索注意到,主演了让他一夜间大红大紫的《一夜风流》。片中盖博扮演一位失意的记者,为了抢新闻照顾一位离家出走的富家女,最终两人却产生了爱情。盖博的大耳朵和迷人的坏笑帮助了他确定银幕上花花公子的形象定位。而片中他和女主角机智幽默的对白也颇符合那时观众的口味。影片在当时获得了空前成功,获得了五项奥斯卡大奖,而盖博——虽然《乱世佳人》才被看作是他的代表作——也因此片获得了他唯一的一个奥斯卡男主角奖。

生活中的盖博同样是个花花公子,继和《野性的呼唤》洛丽泰·杨传出绯闻后,又和女星卡洛·林白陷入热恋,并在1939年和朗汉离婚后和林白结婚。同年他出演了影史上的不朽之作《乱世佳人》,这部波澜壮阔的鸿篇巨制把盖博推向了自己演艺生涯的巅峰。1942年,林白乘坐的飞机失事,不幸遇难。这件事情成了盖博人生的一个转折点,41岁的他经历了痛苦之后,毅然以高龄从军,报效祖国。任轰炸机飞行员,并以自己的声望和荣誉对士气鼓舞起了很大作用。两年后他退伍重返演艺事业,表演风格有了很大的转变,更为内敛而沉稳。并且主演了很多西部片。1960年,这部影坛巨星在拍摄了他的最后一部影片《乱点鸳鸯谱》后不久,因心脏病突发去世。盖博的主要作品除了前面提到的以外,还有《叛舰喋血记》(1935),《火烧旧金山》(1936),《试飞员》(1938)、《铁汉娇娃》(1955)等。

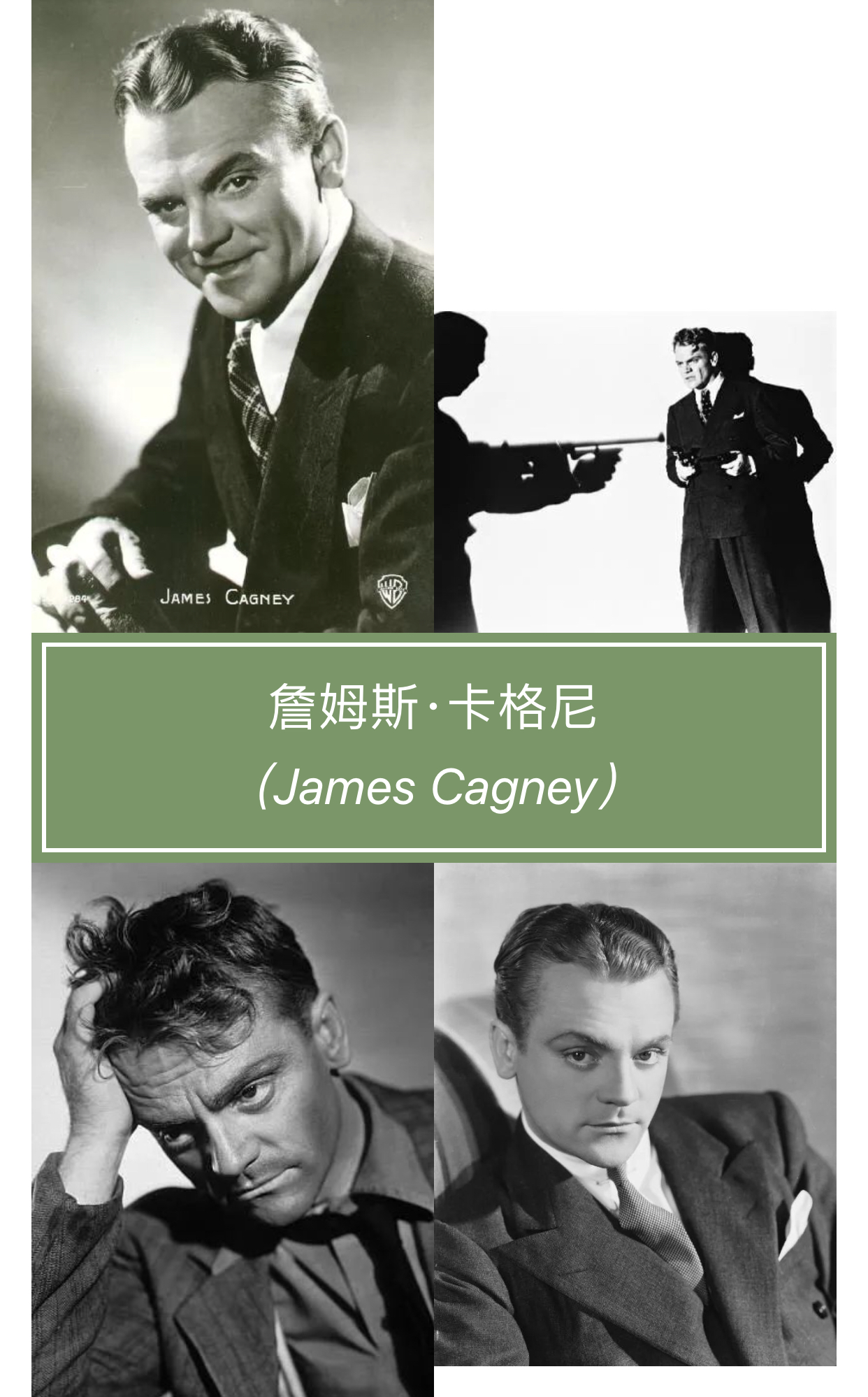

詹姆斯·卡格尼(James Cagney,1899年7月17日-1986年3月30日),美国演员,以扮演强盗、刻画罪犯的病态心理而驰名。出生在美国纽约的一个中下阶级家庭,在成名之前他做过各种各样的工作,直到1925年开始在百老汇的舞台剧中担任主角。20世纪30年代起演电影。1926年他开始和华纳兄弟公司签约,1931年因出演《人民公敌》(PUBLIC ENEMY)而成为明星。贫贱的出生使他有一种成名的强烈欲望,他对工作相当的认真,并不断尝试新的角色。1942年他在传记音乐片《胜利之歌》中的出色演出,从而获得了第十五届奥斯卡最佳男主角金像奖,此后他还试图导演一些电影不过在商业上都不是很成功。在拍完《一二三》后他宣布息影,15年后他获得美国电影学院的颁发的第一个终身成就奖。于1986年3月30日逝世,终年八十七岁。

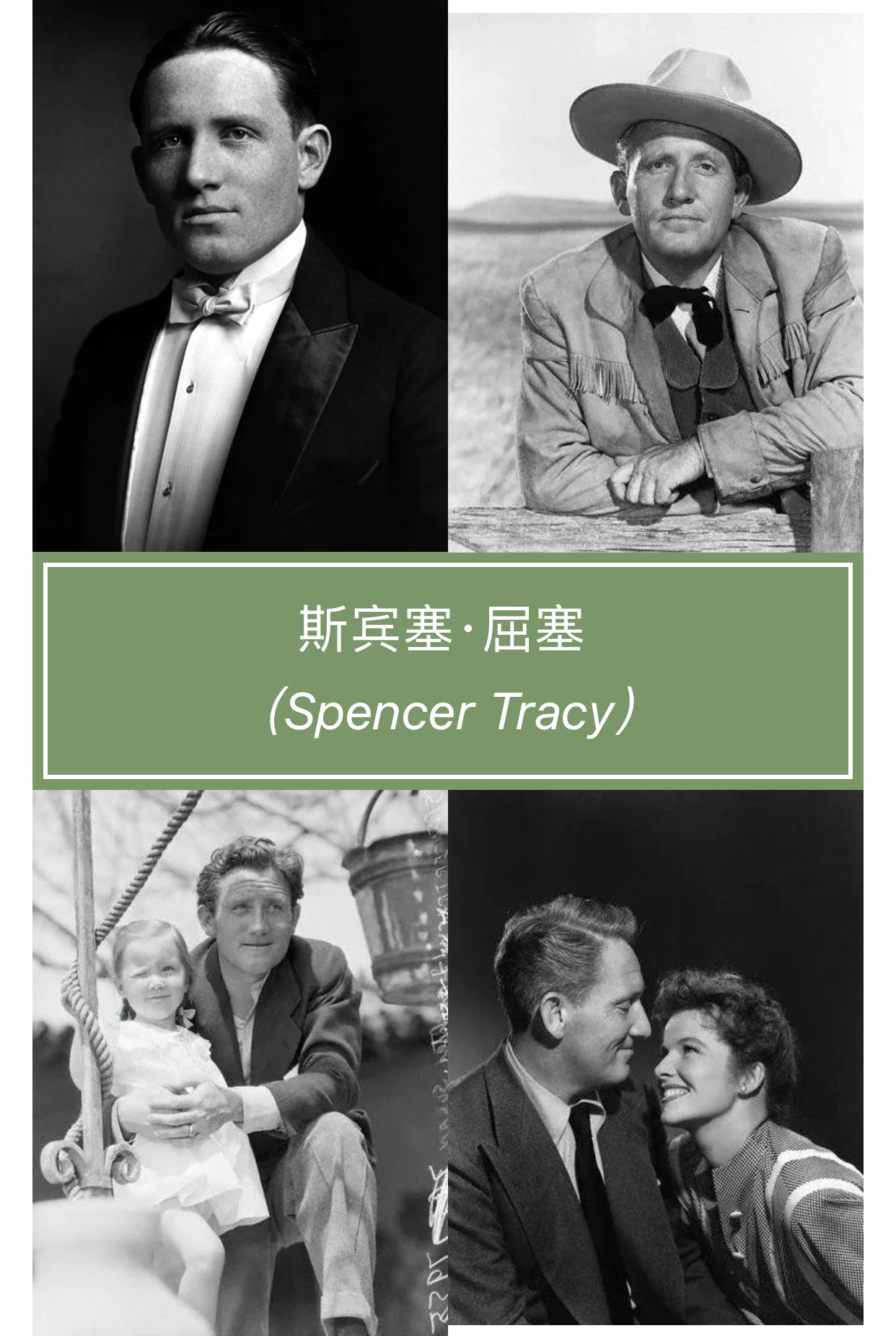

幼年时斯宾塞·屈塞曾想成为一名牧师。一战时屈赛加入海军,后作为军官被送到威斯康星大学读书,在那里他参加了一些业余演出,并决定成为一名演员。他进入了纽约的表演学院深造,并参加了百老汇的一些演出,还从事了多种工作,丰富的阅历使得屈赛很快在百老汇脱颖而出,在《最后一里》一剧中领衔主演。他因此剧被导演约翰·福特看中,从而正式开始电影生涯,而此前他虽演过一些短片,却觉得自己长得不够帅,演电影不会有前途。1930年的监狱片《在河之上》,他以老道的演技成功的诠释了一个社会底层的流氓,片子大获成功,接下来的几年里他在好莱坞一直出演类似的犯罪分子和粗汉的形象,同时也逐步确立了自己在好莱坞的明星地位。1933年的《男人的城堡》里屈赛的形象开始有所改变,而同年的《力量和荣耀》一片中他更脱胎换骨,扮演一个无情势力而又命运悲惨的工厂主。屈赛又为福克斯拍了不少的类型片直到合约结束。成为自由身的他被米高梅的奇才欧文·萨尔伯格看中,后者认为他可以成为一线巨星们很好的搭档,遂于1935年签了一份长期合约。屈赛因此得以和当时为数众多的巨星合作。1936年他以《圣弗朗西斯科》获奥斯卡提名,转年以《勇敢的船长》获得奥斯卡奖,而再转年又以《孤儿乐园》再获奥斯卡奖。1942年屈赛初次和赫本合作,两人长达26年的恋情从此揭开,斯宾塞因宗教信仰一直没有和妻子离婚。他们俩一共合作拍摄了9部影片。五六十年代年代是屈赛的巅峰时期,他的《新娘父亲》(1950)、《黑石边的衰日子》(1955)、《老人与海》(1958)、《风的传人》(1960)、《纽伦堡的审判》(1961)和《猜猜谁来吃晚餐》(1967)都赢得了奥斯卡提名。但在最后一部影片《猜猜谁来吃晚餐》拍过之后不久,史宾塞·屈赛就因心脏病去世,去世前一直是赫本陪伴在他的身边。他出演的其他著名影片还有经典科幻片《化身博士》等。

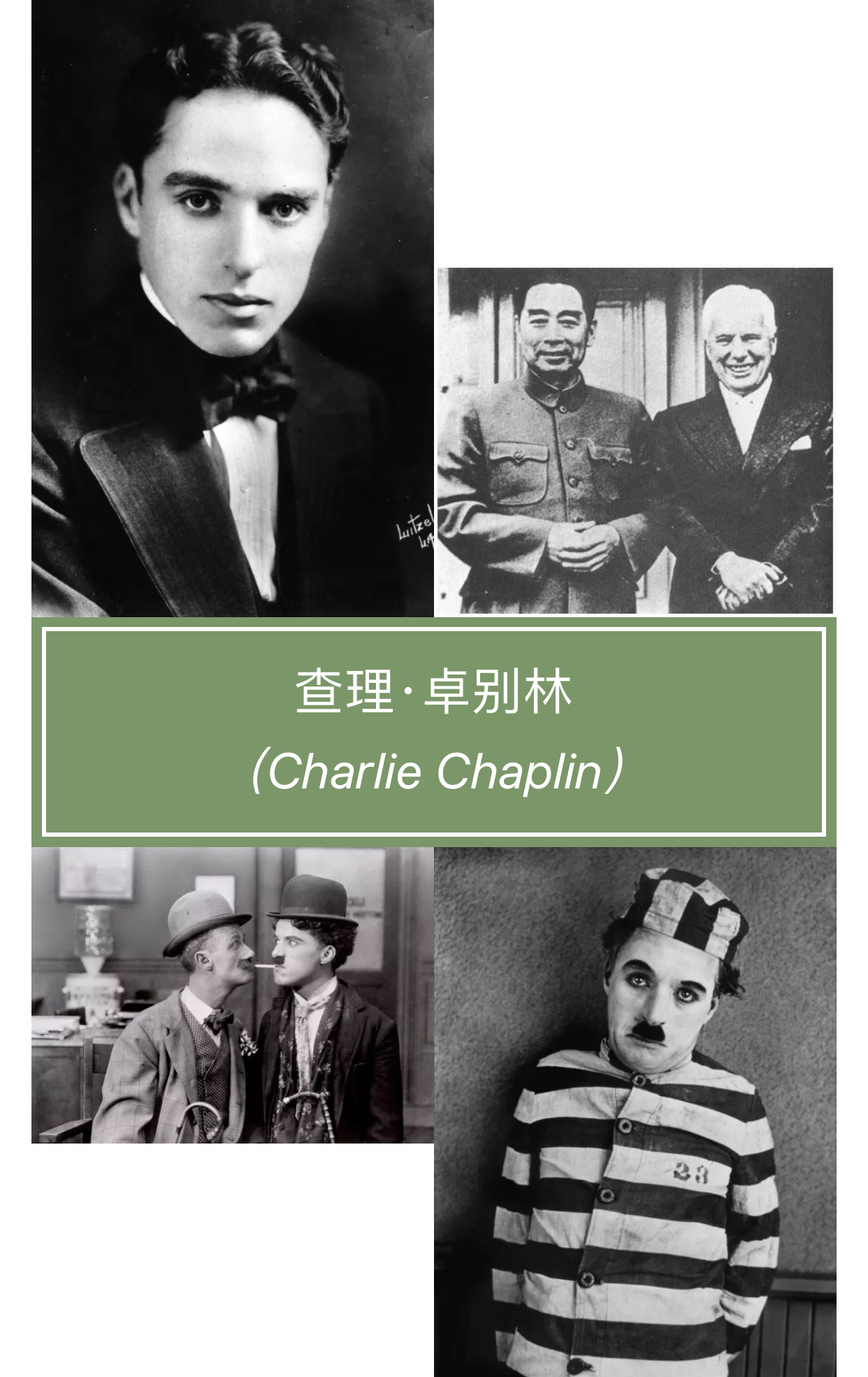

查理·卓别林出生于英国伦敦,父母都是游艺团的歌唱演员,一岁的时候父母离异,从此跟随母亲。幼时曾流浪街头卖艺乞讨。9岁和哥哥加入弗瑞德·卡诺剧团,13岁时剧团到美国演出,而卓别林决定留在美国。制片人麦克·山内特观看了他的表演后看中了他,决定由吉斯通公司和他签约,当时吉斯通公司已经有了一批大牌的明星,但很快卓别林很快就超越了他们,并且创造了一年拍摄35部影片的奇迹。他的第一部电影是《谋生》,而他的第二部电影《阵雨之间》中改变了他的命运,片中他创造了流浪汉夏尔这个形象,这个穿着松垮裤子,大号鞋子,紧绷上衣,头戴圆顶礼帽的小胡子从此成为了电影史上最经典的喜剧形象。从1915年开始卓别林开始自编自导自演,甚至还担任制片和剪辑。稍后他加入了埃斯安尼公司,并于1917年出品了《移民者》和《安乐街》,1918年他和他的兄弟在洛杉矶开了自己的公司。并在1919年召集到了道格拉斯·费尔班克斯等人。但直到1923年,卓别林才为这个公司拍了第一部影片《巴黎的女人》。之后1925年的《淘金者》和1927年的《大马戏团》为卓别林赢得了学院奖。

1931年因为《城市之光》的首映卓别林来到伦敦,转年才返回,他的下一部影片是1936年的《摩登时代》,是他最为著名的作品之一。四年之后他拍摄了《大独裁者》,他在片中分别扮演犹太理发师和希特勒,影片把矛头直接指向纳粹,展现出他强烈的人道主义精神。1942年他和共同生活了10年的妻子宝莲离婚。1944年他和18岁的乌娜·奥尼尔结婚,这桩年龄差距36岁的婚姻当时曾饱受争议。1947年他拍摄了《杀人狂时代》。1949年的《舞台生涯》被公认是他最好的有声电影。同年他被传为共产党人而被卷入麦卡锡主义的迫害中。不满于美国的对他的不公正待遇,他移居瑞士,并永远没有回美国。1957年的《纽约王》被认为是对这段生活的写照。1967年他拍摄了最后一部影片《香港女伯爵》,1977年受勋,1977年圣诞节于瑞士家中去世。享年88岁。作为一个从无声片时代成功过渡到有声片时代的喜剧大师,卓别林留给后世的精神财富难以估量。

当被人们问起自己来好莱坞之前的生活时,加里·库柏说,“我父亲是个真正的西部人,我也一样。”他的父亲Charles Henry Cooper19岁离英赴美,先做了一名律师,随后在蒙大拿最高法院做法官。1906年,加里·库柏五岁的时候,他的父亲从铁路公司手里买下了一个600英亩的农场,Seven-Bar-Nine。1910年,加里库柏的母亲在医生的建议下去了英国,直到美国参加了一战。加里和哥哥Arthur同母亲一起在英国生活了七年,而他的战争年代是在父亲的农场度过的——由于年龄太小,家里没有参军。“每天五点钟起床,在冷清的冬天去喂450头牛,接着堆肥,这可不是件浪漫的事。”这个在《正午》(1952)中将西部片推向新的高峰的男人说。就是这个人,当1939年美国财政部宣布他为美国薪水最高的人的时候(当年他赚了482819美元),几乎没有人表示意外与不满。在那个时代人们心目中,这个高大沉默的英雄是最完美的美国人。厄纳斯特·海明威还没动手着手写之前,就表示愿意让加里·库柏来担任自己故事中的主角:《永别了,武器》(1932)和《战地钟声》(1943)。

30年代早期,他的医生说他过度劳累。加里·库柏去了欧洲,归来的比计划晚了一些。回美国之后,他听说“一个新的加里·库柏”出现了——电影公司给一个当时默默无名的演员起了个跟“加里·库柏”相似的名字:加里·格兰特。

格利高里·派克出生在美国加州,他的童年十分动荡,五岁的时候父母离异,派克被送去和祖母一起住。日后他回忆说他童年最快乐的时光就是每周一次和祖母去电影院看电影。上学的时候派克迷上了表演,决定当一名演员。他先加入了纽约的邻家剧场,又在毕业后登上了百老汇的舞台。1942年他在埃默林·威廉的舞台剧《清晨之星》中第一次登场。1943年他进入好莱坞并于次年出演了他的第一部电影《荣誉之日》。同年他的第二部部电影《天路历程》(The Keys To The Kingdom)为他带来了第一次奥斯卡提名。1945年他又出演了希区柯克的影片《爱德华医生》并受到好评,此后陆续以《鹿苑长春》(1946)、《君子协定》(1947)、《晴空血战史》(1949)三部影片接连获得奥斯卡提名,并以《鹿苑长春》一片获得金球奖。这时的他已是片约不断,决定只接拍自己感兴趣的影片。

派克身高1.91米,他的大多数时候都扮演着高大,正直严肃,充满着英雄主义的美国绅士,这一形象与他本人的性格十分相近(派克在好莱坞的公益事业上享有崇高的名声),因此演起来十分自如。而1962年那部最终让他抱得奥斯卡金像奖的《杀死一只知更鸟》中伸张正义,不畏强暴的律师角色,也正是他这一形象发挥的极致。但派克本身并不满足于不断重复自己,他不断地尝试拓宽戏路,使得他演出各种角色都非常深入而逼真,如1961年的经典恐怖片《海角惊魂》。80年代后派克逐渐转向电视剧。他的最后两部电影是1991年的《抢钱世界》和《海角惊魂》的重拍版,他在影片中扮演了一个和当年不同的角色。派克在1968年获得美国电影学院终身成就奖。

派克在政治上是一个自由主义者,1967年他曾获杰出人道主义奖,还曾获得自由勋章。在《杀死一只知更鸟》的奥斯卡颁奖仪式上他曾说过:“在这部影片中,我投入了我的一切,我46年的生活中所感受和学到的一切,那些关于家庭、父亲和孩子的,还有我对种族主义和司法公正的认识。”他热心参加公共事业,有多个公益事业和影视事业方面的职务。

2003年6月12日,派克在洛杉矶的家中去世,享年87岁。

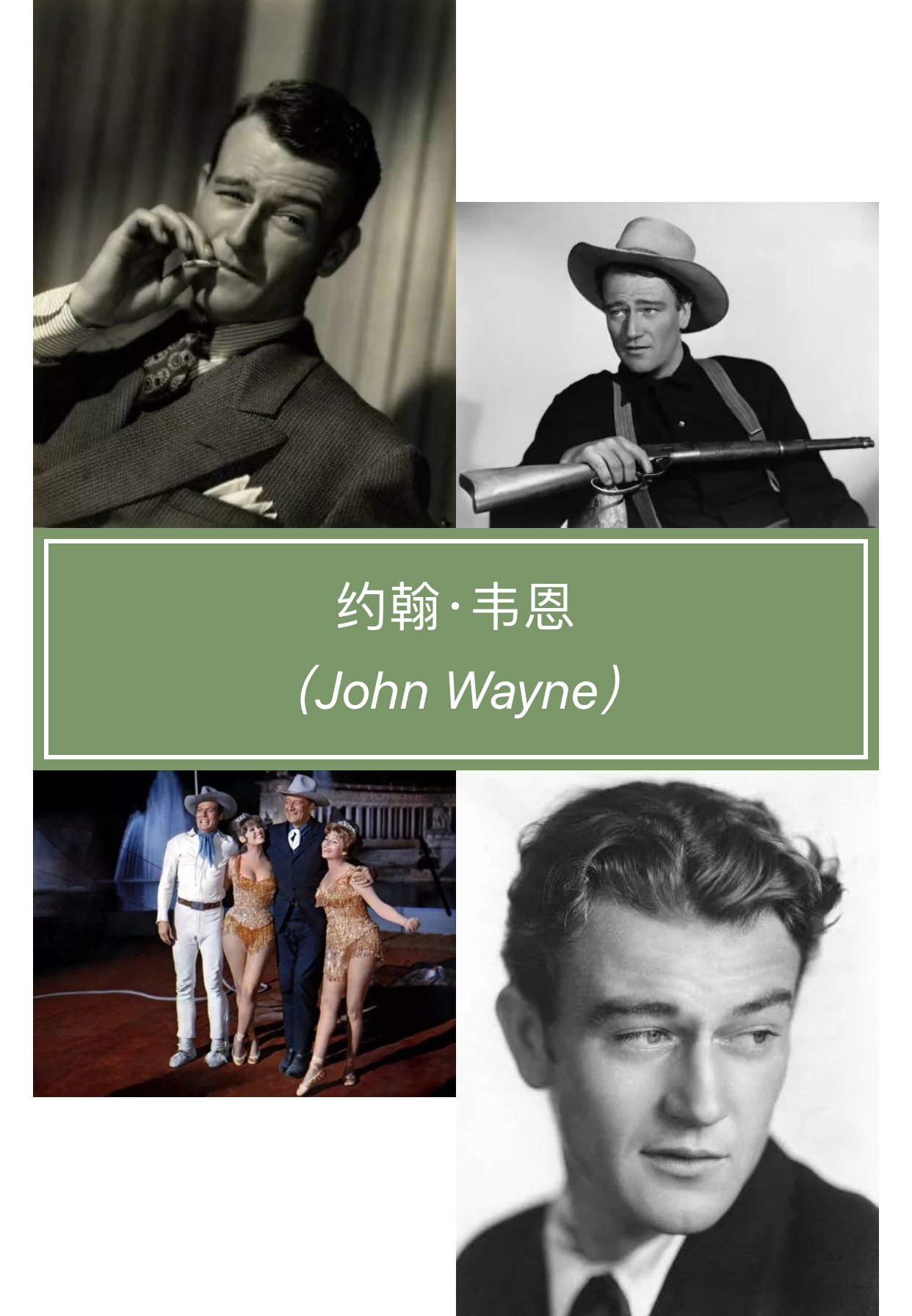

约翰·韦恩原名马里恩·莫里森,父亲是一位药剂师,童年时举家南迁到南加州,并在莫哈韦沙漠经营一个农场,直到农场失败以前,莫里森每天都要和弟弟一起先游过一条小河,然后再骑马去上学。农场失败后他们再次搬家,莫里森开始替父亲送药或者卖报纸来打工,并有了一条硬毛狗取名叫“公爵”。日后这成了韦恩自己的昵称。

他在学校里功课和橄榄球都不错,并在假期打工时认识了西部片导演约翰·福特,但这时他的梦想还是成为一个橄榄球明星。直到一次事故让他被迫离开赛场后,他才开始在福特的指导下开始演艺生涯,并改名为约翰·韦恩。

他出演的第一部电影是1930年的《没有女人的男人》,稍后也主演了几部影片。但是那个时候西部片这种类型尚未成熟,制作粗陋,而二十出头的韦恩也稍嫌稚嫩,还没有日后那种强硬粗狂的风格,这时的他并不走红。直到1939年的《驿站马车》,才让韦恩大放异彩,跻身明星的行列。片中的韦恩血气方刚,一心复仇;追逐戏与打斗戏也都有板有眼,十分精彩。1948年的《红河》是韦恩的又一个飞跃,他在此片中展现了成熟的演技,从此成为了超级巨星。据说导演约翰·福特在看完样片后说道“我还真不知道约翰·韦恩这狗娘养的还会演戏”。此片大获成功后,两人的合作日益密切,拍了一系列的西部片。而韦恩也渐渐以导演、制片等多重身份全方位的参与到电影制作中来。

中年后韦恩长期为健康问题困扰,但仍坚持拍戏,终在1969年凭藉《大地惊雷》中的老辣表演获得了奥斯卡奖。韦恩一生共拍戏近250部,他的著名影片还包括约翰·福特执导的骑兵三部曲,《搜索者》等。西部片是美国一个特定时代的产物,而韦恩作为西部片的代表人物,被认为是美国的象征,是那个时代所有美国人的化身。韦恩扮演的人物总是诚实,有个性,英雄主义。他自己也正是个这样的人。有一句名言:“我从不相信一个不喝酒的男人”。韦恩在政治上十分保守,他和里根是好友,曾亲自为里根作传,也经常把自己的政治诉求反映到影片当中。1979年6月11日他因病去世。