“1945年抗战胜利后不久,我党接收了“满洲映画株式会社”,在其原址上建立了东北电影公司,1946年改名东北电影制片厂,1955年改名长春电影制片厂。至今,长影已经走过了73年的光辉岁月。伴随着“新中国电影摇篮”成长的足迹,长影译制片也在风雨的洗礼与时代的考验中走过了70年历程,译制了2400余部经典外国影片,走出了一条属于自己的发展道路。

”

为支持翻版片工作,东影修建了第三、第四录音室。为提高翻版组成员的业务能力,袁乃晨办了两个班——语音班训练普通话,俄文班提高组员的俄文水平,增加他们对原片的理解。通过实践,不断完善译制方法,为后来大量译制各国影片奠定了坚实基础。

1951年到1960年,是长影译制片生产的黄金时期,也是新中国译制片的第一个辉煌年代。

东影早期译制片部分翻译在认真研究翻译剧本

这个时期,长影共译制了苏联、朝鲜、捷克斯洛伐克、民主德国、匈牙利、波兰、罗马尼亚、埃及、日本、南斯拉夫、印度、意大利、英国、墨西哥、蒙古、法国、阿根廷、西班牙、联邦德国、希腊、阿联、波利维亚、缅甸、挪威等25个国家的影片433部,平均每年近44部,最多为56部(1956年)。经常有四、五个组同时工作,参加人员几乎达到百人。

译制片演员工作照

译制片配音演员,最初主要由东北军政大学宣传队、东北文工一团、二团和华北联大调来的演员及东影四期训练班的部分学员、五十年代在长春招收的一批年轻学员担任。

1955年译制片演员同演员剧团演员合并,扩大了配音演员的队伍,观众熟悉的张巨光、方化、刘增庆、印质明、郭振清、崔超明、贺小书、苏剑峰、叶琳琅等知名演员,也都参加过译制片的配音工作。

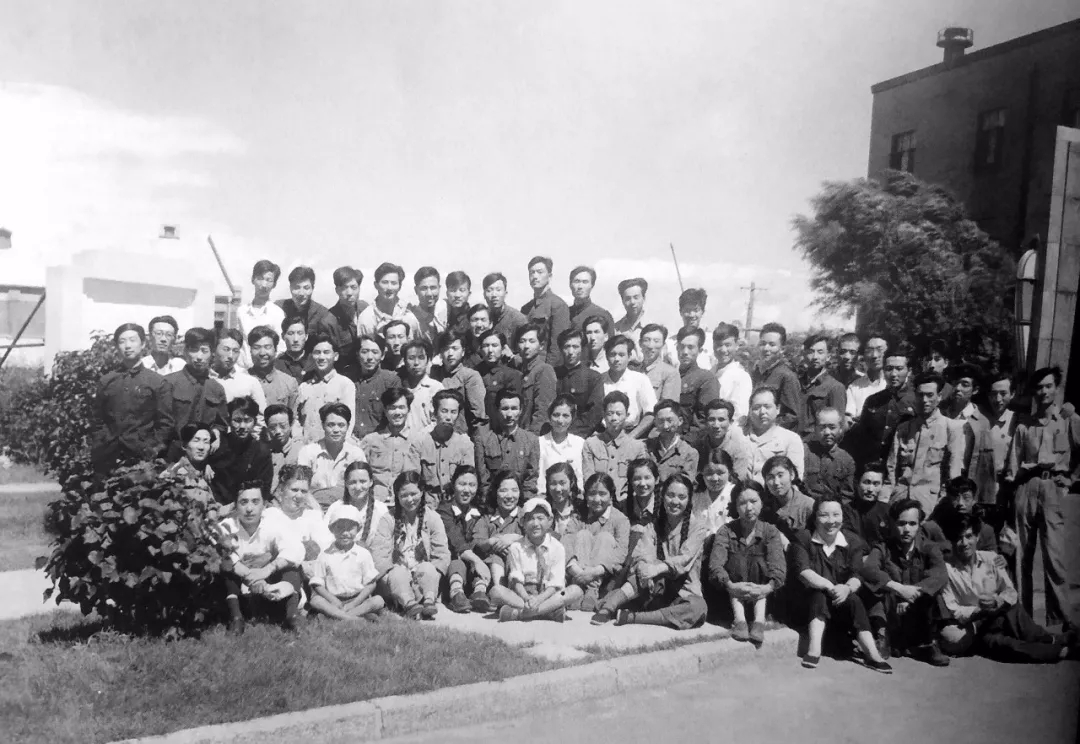

1952年8月长影译制片欢送袁乃晨去电影局工作

在这个时期的译制片中,苏联影片占很大比重,亿万中国观众通过这些影片了解了苏联的历史和现实生活。

如反映苏联卫国战争的影片《伟大的转折》《愤怒的火焰》《斯大林格勒战役》《攻克柏林》等;

《斯大林格勒战役》

《攻克柏林》

反映领袖和俄国历史上伟大人物的影片《列宁在十月》《库图佐夫将军》《海军上将纳希莫夫》《罗蒙诺索夫》等;

《列宁在十月》

反映苏联历史上英雄人物的影片有《真正的人》《保尔·柯察金》等;表现苏联人民生活影片《拖拉机手》《乡村医生》《蜻蜓姑娘》等;

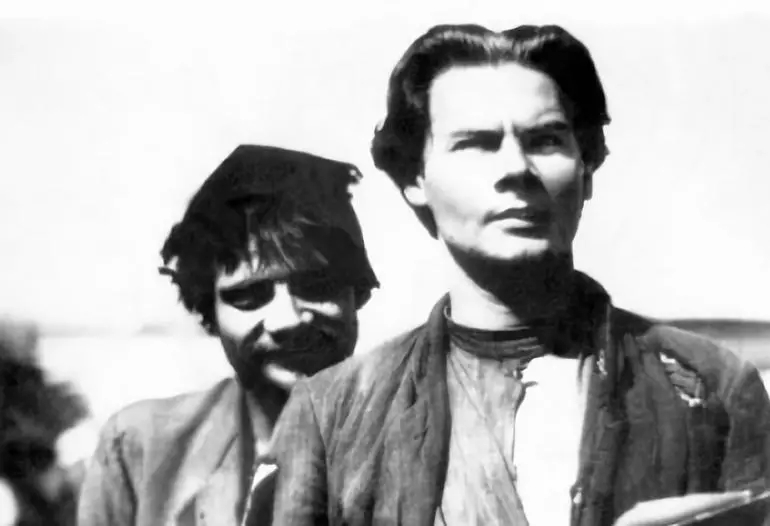

《真正的人》

苏联著名电影艺术家爱森斯坦、普多夫金、莱兹曼、瓦西里耶夫兄弟的代表作《伊凡雷帝》《成吉思汗的后代》《金星英雄》《夏伯阳》等;

《金星英雄》

《夏伯阳》

以及高尔基自传体小说改编的影片《我的童年》《我的大学》《在人间》;根据托尔斯泰、肖霍洛夫、普希金、契诃夫名著改编的影片《复活》《静静的顿河》《上尉的女儿》《脖子上的安娜》。

《我的大学》

《复活》

值得一提的是影片《列宁在十月》,它的译制过程成就了第一位为列宁配音的中国演员白景晟。当时的苏联专家听到了他的配音大为赞赏。此后,他又为《革命摇篮维堡区》《风从东方来》等十几部影片中的列宁配音。

《风从东方来》

五十年代,长影还译制了许多其他国家的影片。1951年首次译制民主德国影片《每日的粮食》;

1952年首次译制了捷克斯洛伐克影片《幸福之途》,匈牙利影片《地下殖民地》,波兰影片《魔鬼的峡谷》,罗马尼亚影片《为了美好的生活》,朝鲜影片《少年游击队》;

1953年首次译制了保加利亚影片《警钟》;1954年首次译制了日本影片《箱根风云录》;

《箱根风云录》

1955年首次译制了印度影片《流浪者》;1956年首次译制了南斯拉夫影片《当机立断》,意大利影片《罗马十一点钟》,法国影片《禁止的游戏》;

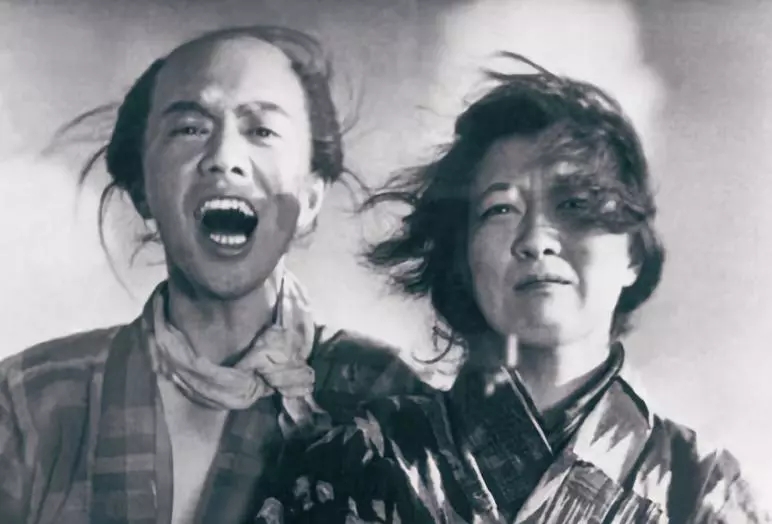

《流浪者》

1957年首次译制英国影片《人间地狱》,缅甸影片《她的爱》,阿根廷影片《血的河流》,埃及影片《我们美好的日子》;

《血的河流》

《我们美好的日子》

1958年首次译制墨西哥影片《躲藏的激流》,西班牙影片《骑车人之死》,联邦德国影片《失业的自由》,希腊影片《伪金币》;

《骑车人之死》

《伪金币》

1959年首次译制了蒙古影片《星火》,阿联影片《和平的土地》,挪威影片《如此一个夜晚》;1960年首次译制了波利维亚影片《瀑布》。

《如此一个夜晚》

经过十多年实践,长影译制片已经发展成熟,配音演员们利用他们富有特色的声音,刻画了数百个以至上千个不同身份、不同性格的人物。为了配合译制片宣传,配音演员到北京举办和观众的见面活动。观众不知道他们的样子,但是他们一说话观众就立刻知道他们的名字。