来源:吉林日报

想到电影,人们总会联想到快乐放松的感觉。从黑白到彩色再到3D、巨幕,从无声到单、双声道再到环绕立体声,从胶片到数字,从露天到室内,从小马扎、小板凳到舒适松软的可调节软包、真皮座椅,从线下排队到线上团购选座,从偶尔隆重的“奢侈一把”到稀松平常的“随便看看”,从只看热闹到热议、评分再到人人皆是影评者,从大银幕大制作到网络电影全民皆可参与,从遥远的一个梦到一个不可或缺的生活方式……电影就像一场浪漫而长久的告白,用光与影的语言讲述着命运与梦想,表达着特别视角的变迁与发展。

长影大门

说到中国电影,哪能少得了吉林长春的声音。在光荣与奋斗的七十载岁月中,长春作为新中国电影的故乡广受世人瞩目。人头攒动的红旗街,孕育了无数新中国电影人的梦想,也上演了一出又一出仿若教材的影像好戏。

长影肩托历史使命,传承红色基因

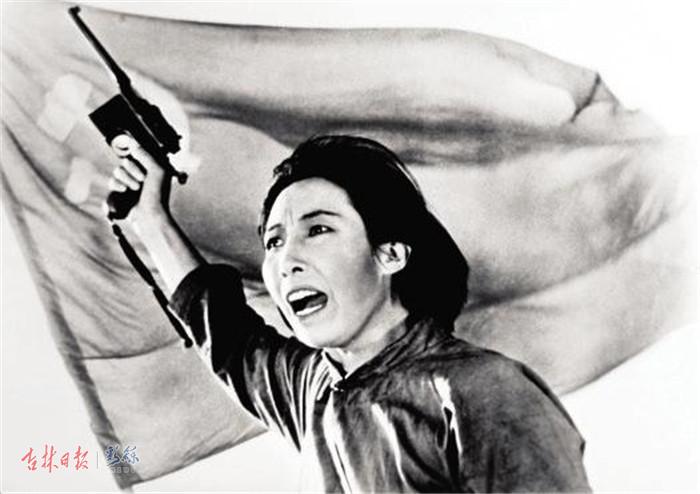

电影《英雄儿女》剧照

电影《董存瑞》剧照

74年前的10月1日,东北电影公司作为长春电影制片厂前身冒着战火顽强诞生,战斗打到哪里,电影就拍到哪里,光影的艺术创作为广大英雄儿女筑起坚实的精神屏障;70年前,伟大的新中国成立,《白毛女》《英雄儿女》等大批经典影片问世,《我的祖国》《英雄赞歌》等电影音乐流传至今,成为几代人心中永不褪色的红色记忆;41年前,中国迈入改革开放时代,《保密局的枪声》《人到中年》等一批为时代画像、为人民放歌、为民族铸魂的精品力作,以精神动力助时代前行;党的十八大以来,长影以《索道医生》《老阿姨》等佳作重回主流视野,实现了社会效益与经济效益双赢;如今,长影正围绕庆祝新中国成立70周年等重大时间节点,发扬“摇篮精神”,精心打磨中国电影扛鼎之作,为时代留痕、为人民抒怀。

电影《赵一曼》剧照

电影《战火中的青春》剧照

电影《五朵金花》剧照

电影《杨靖宇》剧照

“拍《达吉和她的父亲》这部电影时我才16岁,电影拍了一年,还在长身体的我也把戏服改了又改……”如今已年逾古稀的达吉饰演者陈学洁回忆起往事,依然清晰如昨。在她的记忆里,长影人的职责始终是“拍好戏”,以执著的干劲儿为中国电影事业奉献力量。几代长影人用实际行动践行着当初的诺言,恰恰是这红色基因的传承,使得作为第一家国有电影制片厂、新中国第一个电影创作生产基地的长影,开创了新中国电影史上的“七个第一”。74年来,长影累计创作、拍摄、译制各类影片3300余部,为国家培养输送了2000余名优秀电影艺术人才和技术人才。

电影《老阿姨》剧照

电影《守边人》剧照

激烈的市场竞争曾带给长影改革的阵痛,然而,长影人秉持文化自信,审时度势,发力创作《辛亥革命》《索道医生》《老阿姨》《守边人》《黄大年》等19部佳作,在中国电影华表奖、“五个一工程”奖屡有斩获。大银幕精彩,小荧屏夺目。近年来,长影生产的《开国元勋朱德》《少帅》《林海雪原》等电视剧,得到观众与市场的双重认可。同时,作为新中国最早的专业译制片生产基地,70多年来,长影译制片厂译配了近50个国家10余个语种的近2500部影片。当译配事业遭遇时代变迁,厂长王晓巍用了6年时间,硬是带领团队扭转了每年8部定额分配作品的尴尬。今年,长译创下“3月7片连发”“五六月12部影片扎堆上映”的“长译现象”。

红色基因是长影人不变的传承,光影传奇亦在一代又一代长影人手中铸就,昔日“新中国电影的摇篮”,在新时代渐成中国电影的一面“旗帜”,长影人在守正创新之路上始终矢志前行……

长春电影节

电影盛宴,百姓节日

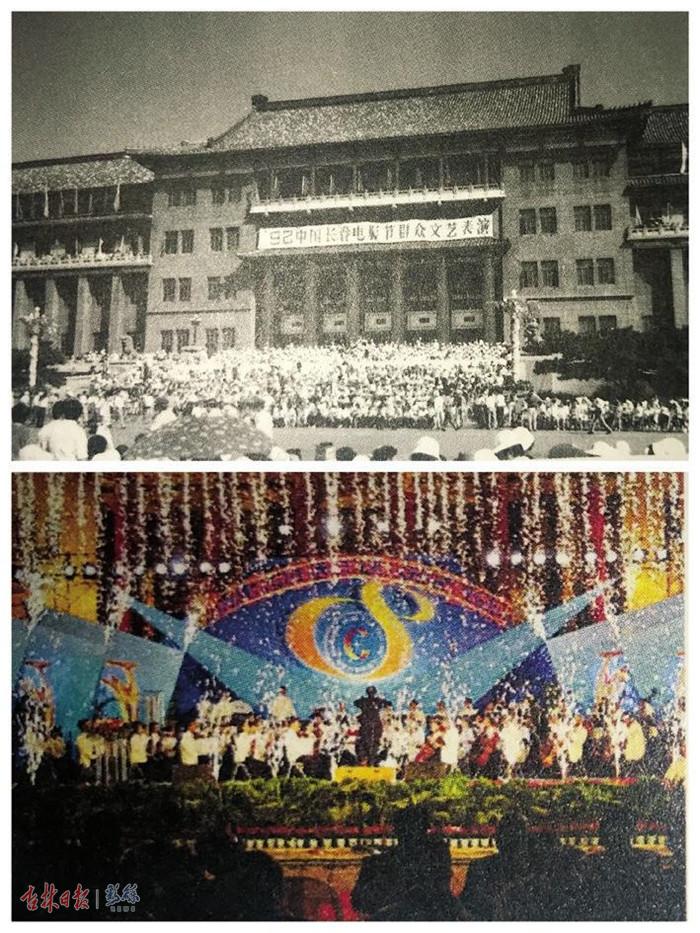

第一届中国长春电影节现场

1992年,长春电影节以内地最早的电影节头衔领跑新时代的光影航程。到2018年第14届,26年过去,昔日娇小金鹿也即将进入自己的而立之年。

第十四届中国长春电影节闭幕式现场

这些年来,长春电影节做得踏实、诚挚。这是中国内地第一个电影节,是城市最盛大的节日,更久久地黏着于长春人的生活肌理中。

1992年,第一届中国长春电影节拉开帷幕。虽然没有任何经验的长春人把它办得更像一个运动会,可盛大而隆重的场面让人感到动容……那时的长春,拼尽了全力,每一个长春市民为它的诞生,都献出了自己的一份心意。当诸多电影人和电影节把“走向国际”“展现中国发展成果”当成最渴求最急切的目标时,长春电影节却扎实地策划着一系列群众参与性的活动,使之成为百姓的节日。2008年的长春电影节办起了首届中国农村题材电影展,2010年又推出了国际乡村影展,还组织了“金麦穗奖”评选活动,表现出了更宽广的视野和胸怀。同时,全力支持华语电影发展的姿态也彰显出长春电影节清晰而开放的目标。每届的长春电影节,亦成为世界华人共谋发展的一个重要交流平台。

伴随着从“新中国电影摇篮”采集而来的电影“薪火”在前后辈影人之间的传递,第十四届中国长春电影节以“新时代·新摇篮·新力量”之名召集青年电影中坚力量再次启航,让中国电影的“摇篮精神”被赋予新的意义在中国影人中辈辈传承,也在中国电影从成熟走向辉煌的伟大进程中,留下了一段意义非凡而又收获满满的宝贵记忆。140多位国内影视界著名艺术家和青年演员代表齐聚长春,与观众近距离交流,200多位电影业界专家学者、青年导演、编剧、制作人在中国电影新力量论坛上高谈阔论,为促进电影事业发展“指点江山”,为中国电影把脉……

新时代催生新摇篮,新思想化育新力量,未来的中国长春电影节必将赢得更多的掌声和尊重。

公益电影放映

流光溢彩,惠及人人

如果说关注群众的文化权益一直是长春电影节的价值追求,那么在电影文化大家“享”这件事上,我省的公益电影放映一直都扎实稳健地开展推进着,把“影享吉林”这一惠及万家的服务标识推广得更深更广。

我省的公益电影放映工程覆盖范围日趋扩大,电影公共文化服务水平明显提升,放映基础设施条件大为改观,服务对象不断拓展,保障能力稳步增强。农村公益电影放映正在逐步由室外放映向室内放映转变,较好地解决了农民群众冬季看电影难的问题。财政补助资金翻倍,每年放映公益电影超过11.2万场次,受惠群众达到500万人次。经营性影院公益电影放映活动渐成规模,每年面向社会特殊群体,公益放映全国同步发行的优秀影片300余场次,接待观影群众近4万人次,努力实现公共文化服务均等化、现代化。

吉林省公益电影放映活动现场

今年以来,配合我省“不忘初心、牢记使命”主题教育,联合省委组织部印发通知,组织党员干部观看《老阿姨》《周恩来回延安》等红色国产优秀影片,大力传播社会主义核心价值观,努力使主题教育开展得更加扎实有效。同时,以“影享吉林”为主要标识,采取购买服务方式,组织经营性影院开展公益电影放映活动,不断推动我省电影公共服务提质升级。结合实际工作需要,开展了“不忘初心跟党走”等主题放映活动,集中放映《黄大年》等优秀影片,共计放映公益电影近百场。此外,在9月初,庆祝中华人民共和国成立70周年吉林省农村公益电影放映活动在松原市长岭县正式开启,到10月份,全省城市影院和农村院线将广泛开展“庆祝中华人民共和国成立70周年优秀国产影片展映”活动,通过展映展播优秀影片,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神,讲好新时代中国特色社会主义故事,进一步满足广大农民群众精神文化需求,为系列庆祝活动营造良好的文化氛围。

70年来,百姓生活的变化翻天覆地,电影为每一个变化留下生动的剪影,留下一条穿越时空的光影隧道,留下一个个长情而温暖的告白与陪伴。

新中国的幸福之路没有终点,电影的发展之路亦是如此。新时代是奋斗者的时代,让我们用光影编织出更加美好的未来。

吉林日报2019年10月5日04版截图