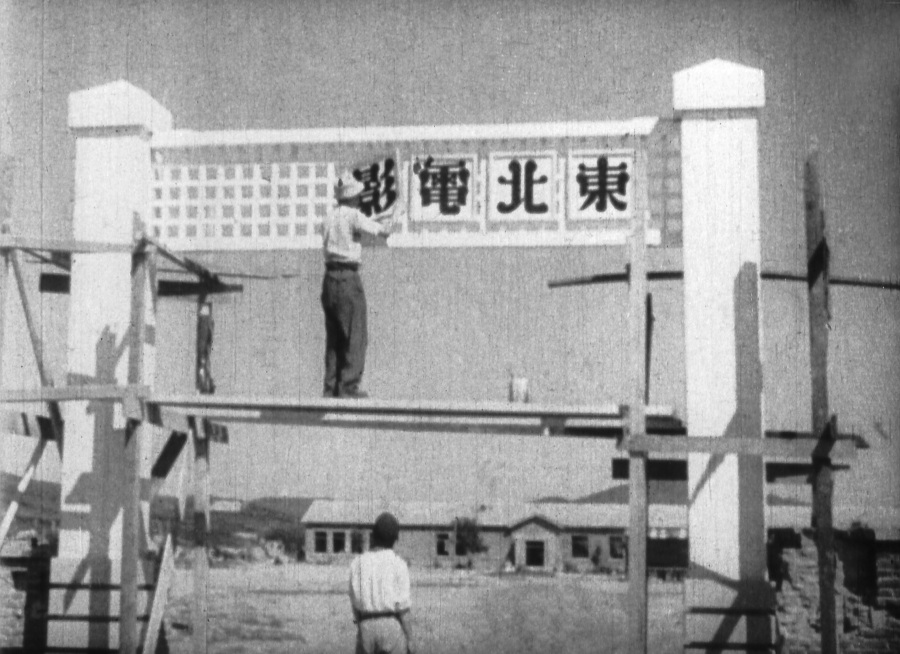

◎兴山建厂

1946年5月,根据战局变化,中国共产党决定放弃长春,东北局宣传部指示东北电影公司北迁。5月23日,在舒群等人领导下,东影分三批迁移,于6月1日到达合江省兴山市(今黑龙江省鹤岗市)。

此时的兴山满目疮痍。舒群带领公司职工,艰苦创业,白手起家,在短时间内修建完成了办公室、洗印车间、摄影棚和技术车间,办起了小学校和东影保育院。

1946年8月,著名电影人陈波儿和由吴印咸带领的延安电影团一行40余人先后到达兴山,同先期到达的东北电影公司人员会师,参加新中国第一个电影生产基地的建设。

1946年10月1日,是东北电影公司成立一周年的日子,经中共中央东北局宣传部决定,将东北电影公司更名为东北电影制片厂(简称“东影”)。 东影的发展进入了新的里程。

◎人民电影的七个第一

1947年初,随着东影事业的发展,厂长袁牧之提出了“三化立功运动”的口号和“七片生产”的方针。“三化”是“正规化、科学化、统一化”;“立功运动”是号召全厂职工创造出优异成绩,争取立功。“七片生产”是要完成七个片种的生产,即艺术片、新闻纪录片、科教片、美术片(包括动画及木偶)、翻版片、幻灯片和新闻照片。在“七片生产”的指导下,东影在拍摄新闻纪录片的同时,积极进行其它各片种的试制,为建立和发展新中国的电影事业做了有益的尝试。

人民电影第一部多集新闻纪录片《民主东北》(17辑 1947——1949);

人民电影第一部木偶片《皇帝梦》(1947);

人民电影第一部短故事片《留下他打老蒋》(1948);

人民电影第一部科教片《预防鼠疫》(1948);

人民电影第一部动画片《瓮中捉鳖》(1948);

人民电影第一部翻版片(译制片)《普通一兵》(1949);

人民电影第一部故事片《桥》(1949)。

◎共筑一个梦想 为了新中国电影事业

东影初创期,党中央高度重视东影的建设和发展,从多方面调集大批艺术、技术干部充实加强队伍。1949年,随着形势发展的需要,党中央又从东影抽调大批干部奔赴北京、上海等地,接收敌伪电影机构,为建立纪录片、艺术片和美术片等新厂,创建全国电影发行系统和电影工业,提供重要的人才保障。在新中国电影的发展阶段,长影亦派出大批技术、艺术人员支援各兄弟厂的建设和发展, 被誉为“新中国电影的摇篮”。

◎历史不会忘记

1.东影日籍职员为人民电影事业的初创做出可贵贡献

1945年10月1日东北电影公司成立时,领导机构中有大塚有章、西村龙三、仁保芳男等3位日本人任委员,负责团结日籍职员的工作,使一大批原在“满映”工作的日本技术人员加入了东北电影公司。1946年5月,有100多名日籍职员自愿随东北电影公司迁抵兴山。到兴山后,他们同中国电影工作者一起参加人民电影的初创工作 。据不完全统计,在1949年至1953年期间完成的故事片中,日籍职员参加了21部。

1948年至1953年,根据形势的发展和中国政府的有关规定,日籍职员分期分批陆续回国。他们中许多人回国后,为促进日中人民特别是日中两国电影工作者之间的团结和友谊做了大量的工作。

2.“长制”的成立与拍片活动

东北电影公司迁往兴山之际,著名电影演员、中共地下党员金山、张瑞芳受周恩来同志委派,于1946年5月26日带领一批电影专业人员从重庆出发抵达长春,代表国民党中央宣传部接收了“满映”厂房和东北电影公司搬迁后留下的机器设备,于同年7月7日成立了长春电影制片厂(简称“长制”),金山任厂长。 1947年夏秋,东北民主联军围城攻势日紧,金山根据周恩来同志指示,组织“长制”人员分批向北平撤退。1948年10月19日长春解放,东影派人接收了“长制”。

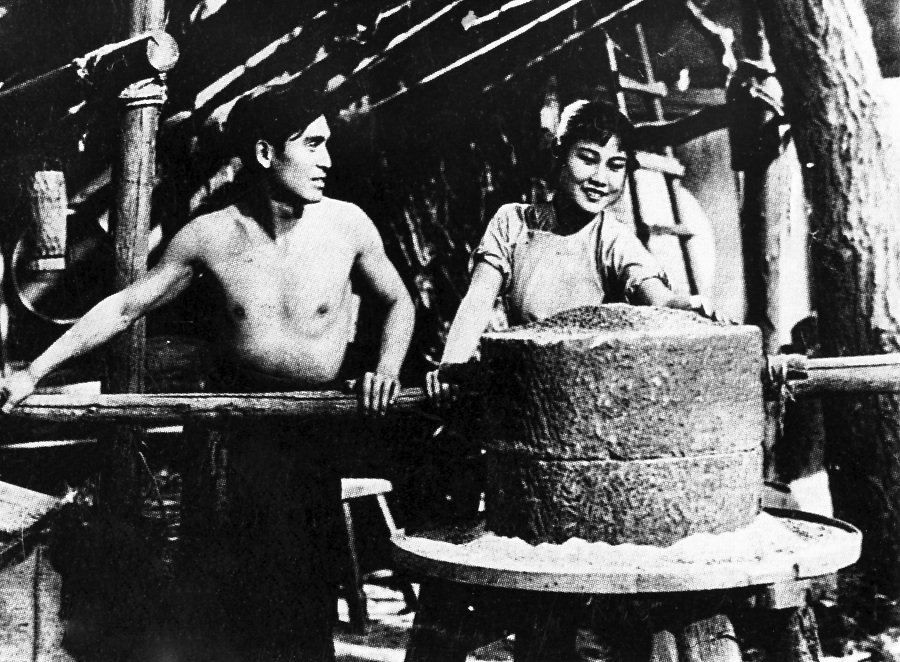

金山、张瑞芳是由周恩来单线联系的地下党员。“长制”成立后,他们克服困难,排除误解,执导了“长制”第一部宣传抗日的故事片《松花江上》,并主持拍摄了抗日题材影片《小白龙》和《哈尔滨之夜》。

◎回迁长春

1948年,人民解放军在东北战场上取得节节胜利,国民党守军在长春“固守待援”。6月至10月,东北人民解放军本着军事包围、经济封锁、政治瓦解的策略, 让守城的国民党军陷入绝境。10月19日, 长春和平解放,东影派人接收了“长制”。1949年3月底4月初,东影分批从兴山迁回长春。