120年前,我国第一部电影《定军山》问世;80年前,“新中国电影事业的摇篮”长春电影制片厂正式成立。当灯光暗下,故事开始旅行,梦遇开始显影。80年翩跹光影里,董存瑞托起炸药包,高喊“为了新中国,前进”;刘三姐一曲山歌悠扬传唱;《创业》中石油工人一声吼,干事创业轰轰烈烈……中央广播电视总台吉林总站推出“探秘长影”系列报道,穿越80年翩然光影,看银幕上的人民故事,听记忆中的时代声音,从“长”记忆,向新出发。

自1945年诞生于战火硝烟中,长春电影制片厂已走过八十载峥嵘岁月。它不仅是新中国电影的摇篮,更如同一部永不停歇的刻录机、一支深情饱满的画笔,始终与时代同频共振,与人民血脉相连,用光影书写着一卷波澜壮阔的“人民史诗”。

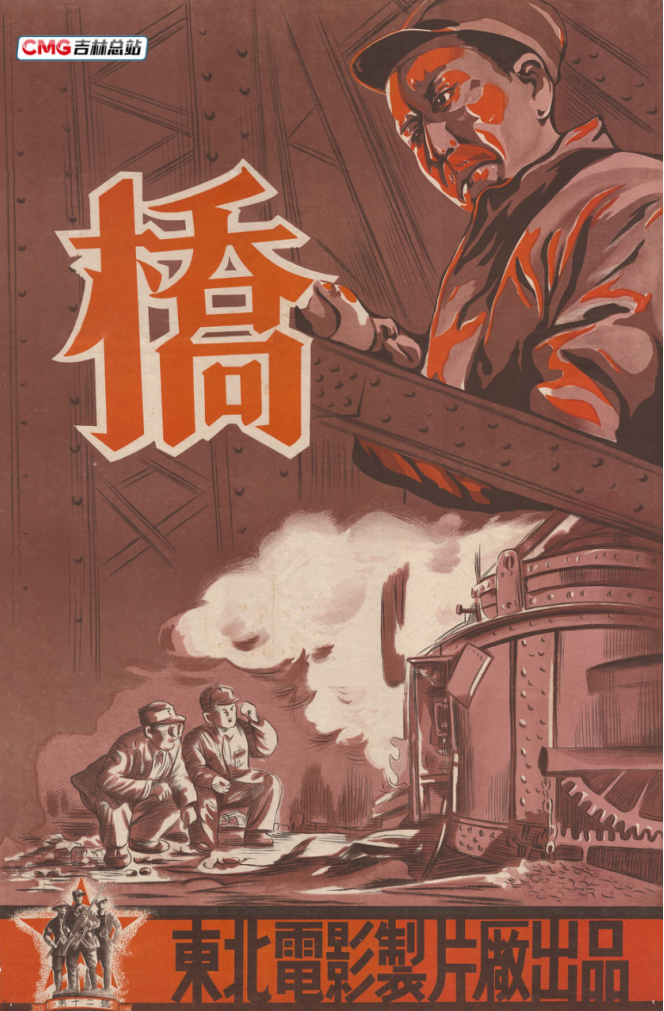

▲ 电影《桥》海报,1949年上映

长春电影制片厂的创作基因,自诞生之初便烙下了“人民性”的印记。建厂之始,长影的领导者与艺术工作者自觉秉承延安文艺座谈会精神,明确提出要拍摄“以工农兵为主人公”的电影,或是“给工农兵看”的电影。这不仅是创作方向的简单调整,更旨在构建一种全新的“人民电影”模式,将镜头对准历史真正的主人——千千万万的普通劳动者。1949年,新中国第一部长故事片《桥》首次在银幕上正面描写了新中国工人阶级形象,赞扬了梁日升等普通工人在国家建设和革命斗争中以主人翁姿态克服万难、支援前线的豪情,电影将人民性和艺术性紧紧结合在一起,在当时引发了工人们“向老梁学习”的热潮。

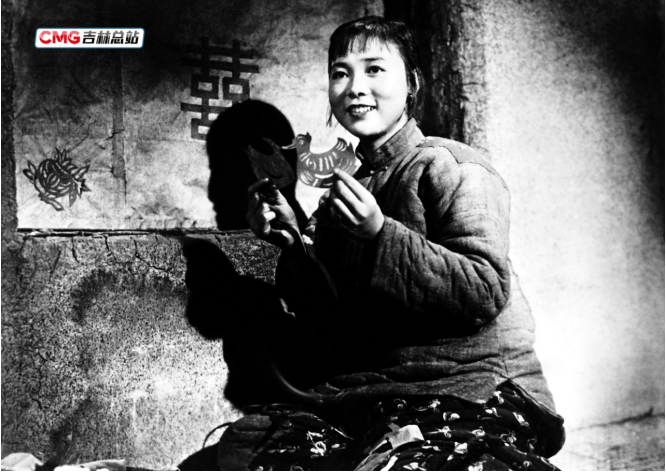

▲ 电影《白毛女》剧照,1951年上映

新中国成立后,长影始终秉持着“人民电影”的创作理念,创作了大量表现革命战争和社会建设的工农兵电影,从不同维度展现人民群众的智慧与勤劳。如《赵一曼》回顾革命峥嵘岁月,讴歌革命英雄人物;如《白毛女》抨击落后反动思想;如《五朵金花》展望社会主义美好未来,赞美新时代新生活……

▲ 电影《保密局的枪声》海报,1979年上映

改革开放后,长影的创作视野更为开阔,其“为人民抒怀”的内核也注入了新的时代内涵。1979年的《保密局的枪声》是“文革”后第一部在全国有影响的惊险样式影片,突破了“样板戏”的高大全模式,使影片脱俗出新。据长影介绍,该片观影人数为6亿人次,按当时每张票价3角计算,票房达1.8亿元。

▲ 电影《人到中年》剧照,1982年上映

而1982年的《人到中年》,则直面当时普遍存在的知识分子待遇问题,以深刻的笔触和悲悯的情怀,塑造了陆文婷这一感人至深的知识分子形象。其原著《人到中年》1980年一发表,就引发了全国性大讨论。影片一度因主题尖锐而暂缓发行,但其引发的全国性大讨论及其最终获得的支持,极大地推动了全社会对知识分子问题的关注和相关政策的落实,诠释了电影艺术推动进步的社会功能。

▲ 长影旧址博物馆复原的电影《保密局的枪声》的互动场景

进入新时代,长影继续秉持 “作品立影” 的理念,不断拓宽创作边界。《流浪地球2》《狙击手》《志愿军:雄兵出击》等作品,将主旋律与高科技、新题材相结合,既展现了中国电影的工业水准,又弘扬了时代精神。同时,长影还积极探索“制片+文旅”融合发展,通过沉浸式戏剧、全息投影等形式,让观众重温经典,感受电影文化的魅力。

从《桥》到《保密局的枪声》,到《人到中年》,再到进入新时代后的一系列现实题材力作,长春电影制片厂将镜头对准时代、聚焦人民,用精品佳作,构建并不断丰富着“人民电影”的美学体系。走过80年为时代放歌,谱一卷光影绘就的“人民史诗”,既是对历史的生动注脚,也是一代代电影工作者献给时代和人民的深情赞歌。