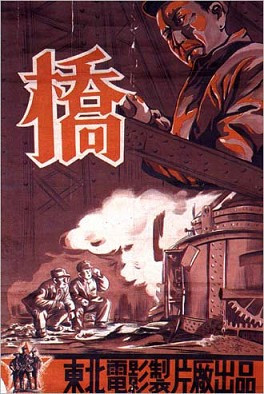

1949年,东北电影制片厂(长春电影制片厂前身)完成了人民电影第一部故事片《桥》的拍摄工作。影片通过老梁和老侯头两个工人形象的塑造,讲述解放区的兄弟在极端困难的条件下,修复被战争破坏的桥梁,支援解放战争的故事。该片编剧于敏,导演王滨。

早在1947年初,东影厂长袁牧之就提出“七片生产”的口号,即完成七个片种的生产,这七片是:艺术片、新闻纪录片、科教片、美术片(动画及木偶)、翻译片、幻灯片和新闻照片。于是创作人员各自选择下部队、农村和工厂体验生活。后来,于敏来到哈尔滨机车车辆厂,厂长宋金声成了他体验生活的老师,《桥》所依据的事件,正是这位厂长向他讲述的。于敏更是住进省招待所写剧本,招待所里的单人间都住满了,他只好住多人间,但由于多人间人声嘈杂,无法工作,于敏不得不坐在招待所大厅内的环形椅上,用膝盖当写字台来创作剧本,《桥》的初稿大约有一半是这样完成的。

《桥》的演员中有陈强、于洋、杜德夫、鲁非、梁音和后来成为导演的王家乙和吕班等。他们在这里安营扎寨,投入到影片《桥》的创作和拍摄中。王滨让演员们下到车间与工人一起摸爬滚打,熟悉生活,他自己住进院子中的一节报废的破火车车厢中,白天黑夜地琢磨着未来的片子。演员们除体验生活外,有时还要集合在一起,听王滨讲戏,王滨从影片的第一个镜头讲起,每一个人物的台词、表情、动作、服装、音效,如何发展情节,如何展开矛盾,如何打光,如何播放音乐等等,讲到激情处,他还会拧开行军壶,抿上一口酒,不仅王滨讲,吕班作为有经验的演员,也给这些新演员们讲表演。白天演员们跟工人一起劳动,傍晚工人下班了,摄制组就以整个车间为背景拍摄,一点也不需要重新搭布景,工人们脱下的衣服权当道具服装。

王滨很认可陈强的表演特色,便让他在片中演老工人的代表老侯头侯占喜,陈强不大适应东北寒冷的天气,鼻子总是被冻得发白,不得不弄一条厚棉手巾捂着,宁可吃苦也不影响拍摄。戏中还有一个钢水溅出来的场景,当时,摄影师包杰身上的衣服烧着了,因为是手摇摄影机,人不能离开,助理赶紧用一件湿大衣披在他身上灭火,可助理的身上也起了火,工作人员们一个接一个地像串糖葫芦一样为前面的人灭火,直到钢花飞溅的的镜头拍摄成功。经过全体演员的努力影片终于完成了,《桥》放映后受到了全国工人的热烈欢迎。

影片《桥》上映时,解放战争还在进行当中。影片随着部队前进,解放一个城市,就在一个城市放映,每放一处,就在一处引起强烈反响。在南京首映,23个单位的职工代表2000多人上街游行,欢呼“我们有了自己的电影”。周总理看了影片给予高度评价,同导演王滨和主演王家乙一一握手,高兴地说:“感谢你们,我们有了自己的电影!”周总理对演员陈强说:“很好啊,工人登上了银幕,成了主人,这是第一部呀!”