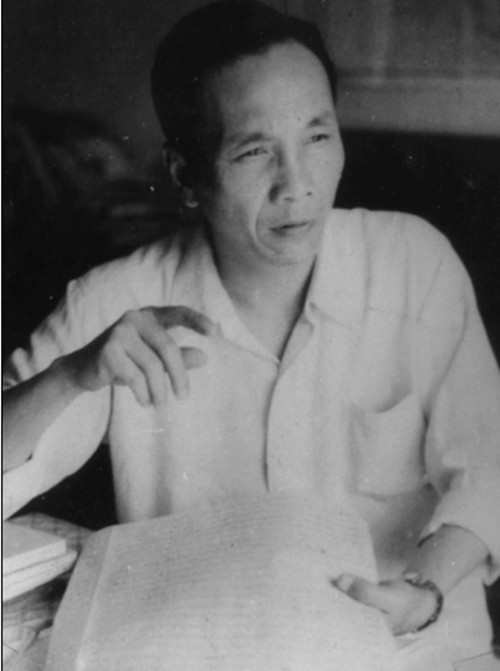

著名作曲家 全如玢(1925- )

中国作曲家。北京人。1944年考入辅仁大学心理系。1946年转入燕京大学音乐系,主修音乐理论作曲。1949年燕京大学音乐系毕业后分配到电影局任作曲。1955年调入长影任作曲。2005年,在上海召开的中国电影百年大会上获得电影音乐特殊贡献奖。曾为《寂静山林》《自有后来人》《艳阳天》《冰上姐妹》《排球之花》《女跳水队员》等影片作曲。

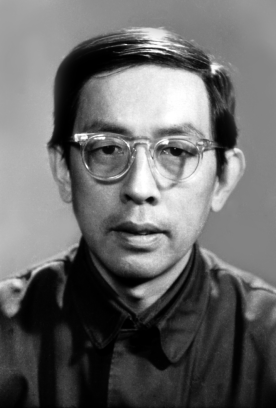

著名作曲家 苏民

(1923-2011)

浙江温州人。1938年参加新四军。1943年入延安鲁艺戏音系学习。1945年任浙江省文工团及东北民主联军总政文工团音乐指导。1946年后历任东影、新影、长影作曲。1950年任北影作曲。曾为《民主东北》《东北保育院》《北平入城式》《谢谢小花猫》《光芒万丈》《龙须沟》等影片作曲。

著名作曲家吴大明

(1934—— )

江苏无锡人。1952年就读于中央音乐学院作曲系。1958年任长影作曲。曾为《人到中年》、《苦难的心》、《残雪》、《绿色钱包》、《勿忘我》、《十六号病房》、《黄山来的姑娘》等影片作曲。

没有音乐的电影,一定是不完整的电影

1973年,吴大明为电影《向阳院的故事》创作音乐,这是他第一次尝试为一部有着丰富情节的故事创作歌曲。他作曲的《人到中年》获金鸡奖最佳电影音乐奖提名、长影“小百花奖”优秀音乐奖等。吴大明经常把电影比做是一首合唱曲,把电影音乐比做合唱曲中的一个声部,而且是内声部。那些主要声部,比如低音声部,就好比是剧作。它是基础,是一剧之本。那些经常演唱主旋律的高音声部,就好比演员的表演,是视觉的形象。它们都是外声部。而在整部合唱曲的织体、结构以及丰满的和声音响中,内声部的作用是不容忽视的。尤其是当这个内声部演唱主旋律或者对位旋律的时候,人们会由于它的魅力而惊叹不已,也就会明显地感觉到它的存在了。他说:没有音乐的电影,一定是不完整的电影。

著名作曲家向异

(1926—— )

山西平遥人。1938年参加八路军。1945年调入延安电影团。1946年随团赴东北参与东影的创建,参与组建东影乐团。1948年开始电影音乐创作。曾为《民主东北》《刘胡兰》《草原上的人们》《51号兵站》《李双双》《等到满山红叶时》《许茂和他的女儿们》等影片作曲。他作曲的大型纪录片《红旗漫卷西风》《大西南凯歌》曾获国家级优秀影片奖、国际电影节奖,《一定要把淮河修好》获国家级优秀影片奖,故事片《草原上的人们》获国家级优秀影片奖。《林冲》《51号兵站》《李双双》获第二届电影“百花奖”,音乐被评为“观众最喜爱的电影音乐”。

向异笔名的由来

向异1926年7月22日生于山西平遥里村,原名安鸿麟。1939年6月参加八路军115师“陈支队”。在1926年至1940年3月间,向异随部队转战于晋西南、晋东南和晋西北。1940年4月调回延安八路军总政治部,他先后任勤务员、警卫员,在这期间被选送到延安部队艺术学校,即“部艺”音乐干部训练班学习。1945年日本投降后,他调进“延安电影团”学习电影,第二年跟随“延安电影团”开赴东北,参与了“东北电影制片厂”的创建工作,是长影乐团的主要创立者之一。1948年,他开始积极的投入电影音乐创作,为了创作的方便,为自己取笔名“向异”。

著名作曲家杨一伦

(1957——)

吉林长春人。1982年沈阳音乐学院作曲系毕业后任长影乐团作曲。后调至吉林艺术学院任教。曾为电影《疯狂的小镇》《现代角斗士》《老少爷们上法场》《紫痕》《九香》《灿烂的季节》及美术片《鹰》《雁阵》《牛冤》等作曲。

著名作曲家张棣昌: (1918-1990) 广东梅县人。1938年参加革命,先后在延安抗大政治队、军事队学习。1942年毕业于延安鲁艺音乐系。1947年后任东北文工一团艺术部副部长等职。1948年后历任东影作曲组组长、长影乐团音乐创作室主任。先后为《赵一曼》《神秘的旅伴》《红孩子》《党的女儿》《战火中的青春》《甲午风云》《我们村里的年轻人》等影片作曲。其中《缅桂花开十里香》 《中国儿童团团歌》《兴国山歌》《人说山西好风光》《樱桃好吃树难栽》等歌曲广为传唱。

张棣昌与《人说山西好风光》

歌曲《人说山西好风光》是电影《我们村里的年轻人》的插曲,创作于1959年,1960年代开始响遍大江南北,成为中国民歌的经典之作。张棣昌的谱曲,乔羽的作词,郭兰英的演唱,都近乎完美,把山西民歌创作推向了一个新高度。1989年28首歌曲获广播金曲奖,《人说山西好风光》获奖。

1958年,张棣昌随摄制组到山西省娘子关及汾阳峪道河沿线采风。那一带民风淳朴、风景怡人。山西本来就是民歌的海洋,有谱可查的民歌就有两万多首。尤其是汾阳的秧歌曲调委婉动听,感情真挚,富有浓郁的乡土气息。张棣昌在创作时大量借鉴了当地的民歌和地方戏剧素材。这些素材的收集,为歌曲打上了鲜明的地方特色烙印。这首歌的作曲清新自然,旋律婉转流畅,曲调优美圆润,非常亲切,把民歌风味与时代精神融汇得恰到好处,把当时人们热爱家乡,斗志昂扬的精神面貌表现得淋漓尽致。歌曲创作完成后,谁来演唱,颇费了一番周折。张棣昌先生提出要郭兰英来试试。郭兰英老师既是晋剧、新歌剧方面的优秀演员,又是土生土长的山西人,词和曲在她身上找到了浑然天成的结合点。带着对家乡的热爱,对祖国繁荣的期望,郭兰英老师把自己多年艺术训练的表演技巧发挥的至善至美。把此歌演唱的是土色土香,真正的山西风格。歌曲的演唱婉转流畅、优美圆润、吐字清晰,让人听后,确实有穿云近月,余音绕梁之感。1959年电影上映后,这首歌不径而走,很快风靡全国。到如今快半个世纪过去了,依然充满活力。很多民族唱法的歌手都将此歌作为保留曲目。而一提起山西好象大家第一个想起的就是这“人说山西好风光”,多数人忘了这本来是一个电影插曲,堂而皇之的成了新民歌。