1942年5月2日至23日,中共中央在延安杨家岭召开延安文艺座谈会,毛泽东同志发表了《在延安文艺座谈会上的讲话》,今年是讲话发表80周年。

80年来,从延安文艺座谈会的讲话到2014年习近平总书记文艺工作座谈会的讲话,以及习近平总书记2016年、2021年两次文代会作代会的讲话,系统阐述了“以人民为中心”的艺术理念,为文艺工作指明了方向,产生了深远影响。

80年来,一代代中国电影人在《讲话》精神的指引下,用理论指导实践,创作了一大批人民群众喜闻乐见的精品。在《讲话》精神的指引下,长影在建厂之初就提出“要拍摄或是以工农兵为主人公的电影,或是给工农兵看的电影”,构建了一种“人民电影”的新的电影模式,77年来,一代代长影人创作了一大批人民群众耳熟能详的力作。

在这个特殊的日子,让我们一道回顾长影的部分经典影片。

《桥》

工业题材电影《桥》是东影(长影前身)拍摄的“人民电影”第一部长故事片,由王滨执导,王家乙、吕班、陈强、江浩、杜德夫、于洋等出演,讲述了东北解放战争时期,东北某铁路工厂的工人们克服一系列困难完成抢修松花江铁桥的任务,为解放战争的胜利做出贡献的故事。影片以饱满的热情,塑造了梁日升和老侯头这两个新中国工人阶级的典型形象和以厂长为代表的革命领导干部的形象,工人阶级第一次以主角身份出现在银幕上,在新中国电影史上具有深远的历史意义。

《桥》风格朴实,手法简练,处处从内容和刻画人物出发,呈现出健康、朴实、明朗的艺术风格,为后来长影艺术风格的形成奠定了很好的基础。据当时的媒体报道:“《桥》放映后,立即受到广大的观众特别是工人的热烈的欢迎,南京等地的工人发起向老梁学习的热潮,有三十七个工会向电影工作者和制片厂献旗。”东北铁路首届工代劳模大会看了《桥》以后,向摄制组赠送锦旗,上写“向《桥》全体工作者致敬,中国工人阶级的伟大创造力第一次在银幕上出现:为工人阶级服务永远光荣。”

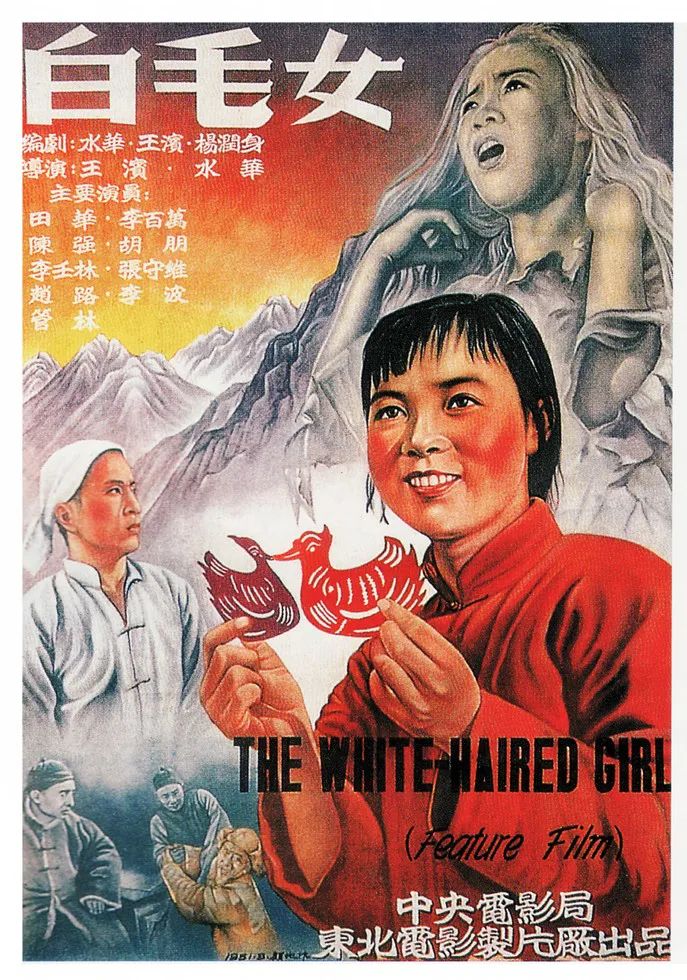

《白毛女》

电影《白毛女》改编自诞生于解放区的同名歌剧,由王滨、水华执导,田华、张寿维、胡朋、李百万等主演。影片以革命现实主义的创作方法,成功地塑造了喜儿的形象。她不只是旧社会剥削压迫和苦难的承受者,而且还是劳动人民反抗精神的体现者,因而具有鲜明的时代特征和典型意义。杨白劳、大春、张二婶以及反派人物黄世仁、穆仁智等,也给观众留下深刻的印象。在音乐方面,影片借鉴同名歌剧所长又有所发展,富有民歌风味的韵词和曲调为本片增添艺术色彩,成为新中国电影探寻民族风格的重要作品。

上世纪五十年代,《白毛女》先后在世界30多个国家和地区上映,并荣获第六届卡罗维发利国际电影节特别荣誉奖、文化部优秀影片一等奖。影片所讲述的“旧社会把人变成鬼,新社会把鬼变成人”的故事,不仅生动诠释了“翻身”与“解放”的时代关键词,而且深刻引导了曾一统银幕的“工农兵电影”范式的确立,为长影艺术风格的形成起了奠基性的作用。

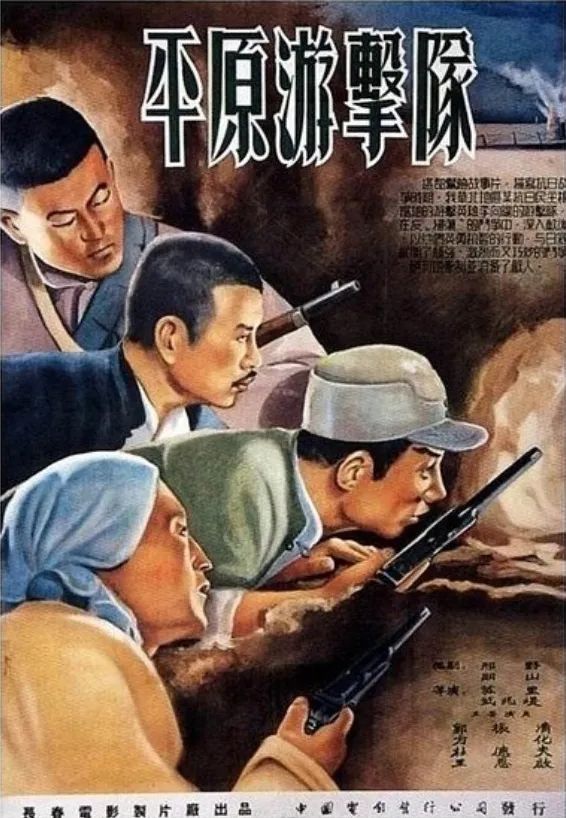

《平原游击队》

电影《平原游击队》根据舞台剧《游击队长》改编,讲述了在1943年秋,游击队长李向阳接到牵制日军驻守某县城的松井部队的任务,与敌人机智、巧妙的周旋,并最终克敌制胜的故事。影片着力塑造了具有传奇色彩的游击队长李向阳这个英雄形象,他质朴自然,粗犷豪放,感情真挚,有勇有谋,体现了人们对英雄及其超凡业绩的向往。

同时,影片构置了紧张、惊险、扣人心弦的情节,敌我斗争形势跌宕起伏,悬念丛生;结构安排也疏密有致,张弛得当,惊险而不荒诞,使得《平原游击队》早已成为观众心目中难以忘怀的经典。

《上甘岭》

电影《上甘岭》取材于真实的上甘岭战役,由沙蒙、林杉执导,林杉、曹欣、沙蒙、肖矛负责剧本的写作。编剧林杉采用“以小见大”的手法,影片讲述了中国人民志愿军某部八连在连长张忠发的率领下从接收阵地、最初进行防御战、直到转入坑道,在缺粮断水的情形下,开始了坚守上甘岭的任务,在经过了度日如年的24天后,最终为大部队反攻争取了时间。

尽管没有战争影片中那种炮火连天的场面,《上甘岭》中的许多动人情节却成为人们难忘的记忆:严重缺水的坑道里,一个苹果在伤员们手中传来传去,谁也舍不得吃;战斗间隙,伴着欢笑,战士们抓起了松鼠;在生命的最后一刻,指导员请卫生员王兰为他唱起了《我的祖国》,“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸”的歌声至今仍传唱不息。

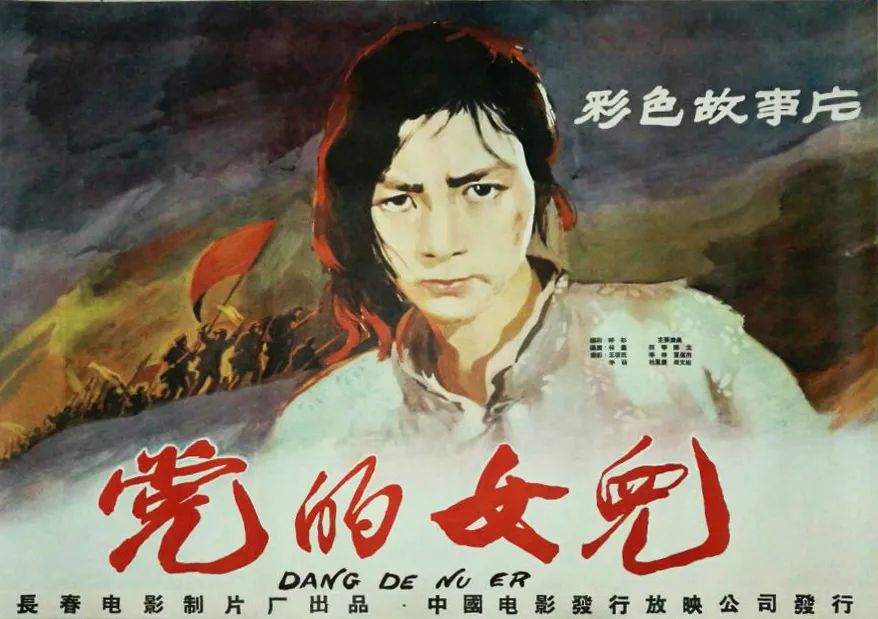

《党的女儿》

革命历史题材剧情片《党的女儿》由林农执导,田华主演,陈戈、李林、夏佩杰等出演。该片根据作家王愿坚的《党费》改编,讲述了第二次国内革命战争时期中央红军实行战略转移后,李玉梅在与党组织失去联络的情况下,始终忠于党的事业,不顾自身安危与敌人斗争的故事。

演员田华表示,“大家对电影《党的女儿》评价很高,不是因为我演得好,而是王愿坚的原作写得好,是林杉再次创作加工得好,是导演导得好,是摄制组付出全部心血的结晶,更是一代共产党人牺牲的壮烈和崇高的精神感动和教育了观众。《党的女儿》给了我荣誉,给了我不老的灵魂。演党的女儿,做党的女儿,是我不懈的人生追求。”

《我们村里的年轻人》

农村题材电影《我们村里的年轻人》由苏里执导,马烽担任编剧,李亚林、梁音、金迪主演,是长影拍摄的向国庆十周年献礼片之一,也是新中国反映农村生活的影片中最有代表性的作品之一,讲述了复员军人高占武、回乡青年孔淑贞等一群生龙活虎、朝气蓬勃的年轻人,用自己的劳动和爱情谱写新生活赞歌的故事。影片将社会主义农村沸腾的生活,与青年人朝气蓬勃的精神面貌,乐观向上的生活情趣相结合,真切、充分地展示了农村欣欣向荣的时代风貌。

影片以浓郁的生活气息、质朴清新的格调、抒情的喜剧色彩、热烈的场面,展现出一幅幅山西风俗画。苏里导演说:“为了拍好这部影片,我们到山西汾阳跑了许多地方,请演员同志们同各行各业的农村青年交上了朋友,在沸腾的生活中,我们看到了实景,体会到实情,所以演起来,也就生活化了。”电影采用民间乐曲和地方风味的旋律来烘托情绪、气氛,语言、风俗也都充满山西独特的地方色彩。主演李亚林和金迪凭借着这部影片一跃成为新中国22大影星之一。

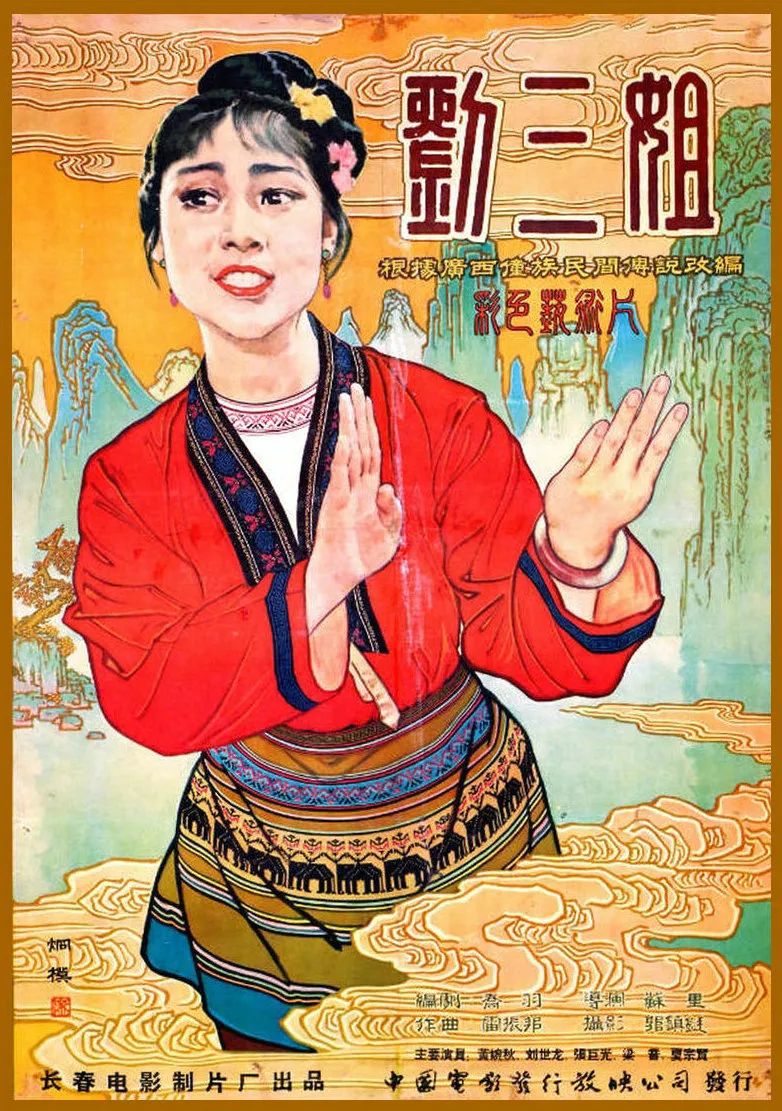

《刘三姐》

《刘三姐》由苏里执导,黄婉秋、刘世龙、夏宗学等人主演,是新中国第一部风光音乐故事片。影片根据广西壮族民间传说改编,讲述了刘三姐以山歌为武器反抗财主莫怀仁的故事。影片以村民的群像塑造出了富有时代性的“人民”形象,对财主莫怀仁和几个秀才则进行了丑角刻画,在反映劳动人民勇敢和智慧的同时,也充分体现了民间文艺的活泼与生动。

影片主演黄婉秋谈到:“是《刘三姐》成就了我,她让我成为大家喜爱的演员。我的艺术生涯都和‘刘三姐’紧紧相连。”她表示,要继续扎根人民,做好“传帮带”,努力带动更多文艺工作者为人民创作、为时代放歌,用美好山歌唱响中国故事的广西篇章。“刘三姐”的山歌之风,源自民间,发自传统。黄婉秋认为,无论是第几代“刘三姐”,都依然要在泥土的芬芳中生长,必须在群众中绽放,要为人民创作、为时代放歌

《冰山上的来客》

《冰山上的来客》由赵心水执导,梁音、阿依夏木、谷毓英等人主演,是最早表现新疆各族军民团结一致反分裂的影片。该片所展现的少数民族形象承载了展示与提升新中国政治与文化形象的功能,片中所展现的军民的智勇、英雄的牺牲、民族的团结等,都成为国家叙事的重要内容。

影片导演赵心水始终秉持事业至上的理念。艺术创作是他生活的一部分,他的性格和情感往往也体现在影片当中。在影片创作中,赵心水加入了很多个人军队生活的体验、感悟。杨排长这个角色就融入了很多赵心水的性格特点,从“阿米尔,冲!”这句台词就能看出。他认为影片是给观众看的,要符合观众的欣赏口味,为观众服务的艺术精神一直延续到他生命的最后一刻。

《英雄儿女》

影片《英雄儿女》改编自著名作家巴金的中篇小说《团圆》,由武兆堤执导,刘世龙、刘尚娴、田方等主演。该片讲述了抗美援朝时期,志愿军某团在坚守无名高地的战斗中勇敢作战的故事。片中,刚从医院回部队的战士王成要求参战,并拿出父亲鼓励他杀敌立功的来信给张团长和王文清政委看,王文清才得知王成就是自己的老战友王复标的儿子。最后,王成在战斗中英勇奋战,壮烈牺牲。

影片导演武兆堤曾说:“我们要塑造的是一个普通的战士形象。”外形的普通,才更令观众感受到英雄的真实、朴实和一种伟大的普泛性,正如影片台词所言:“在中国人民志愿军里,有千千万万个王成。”

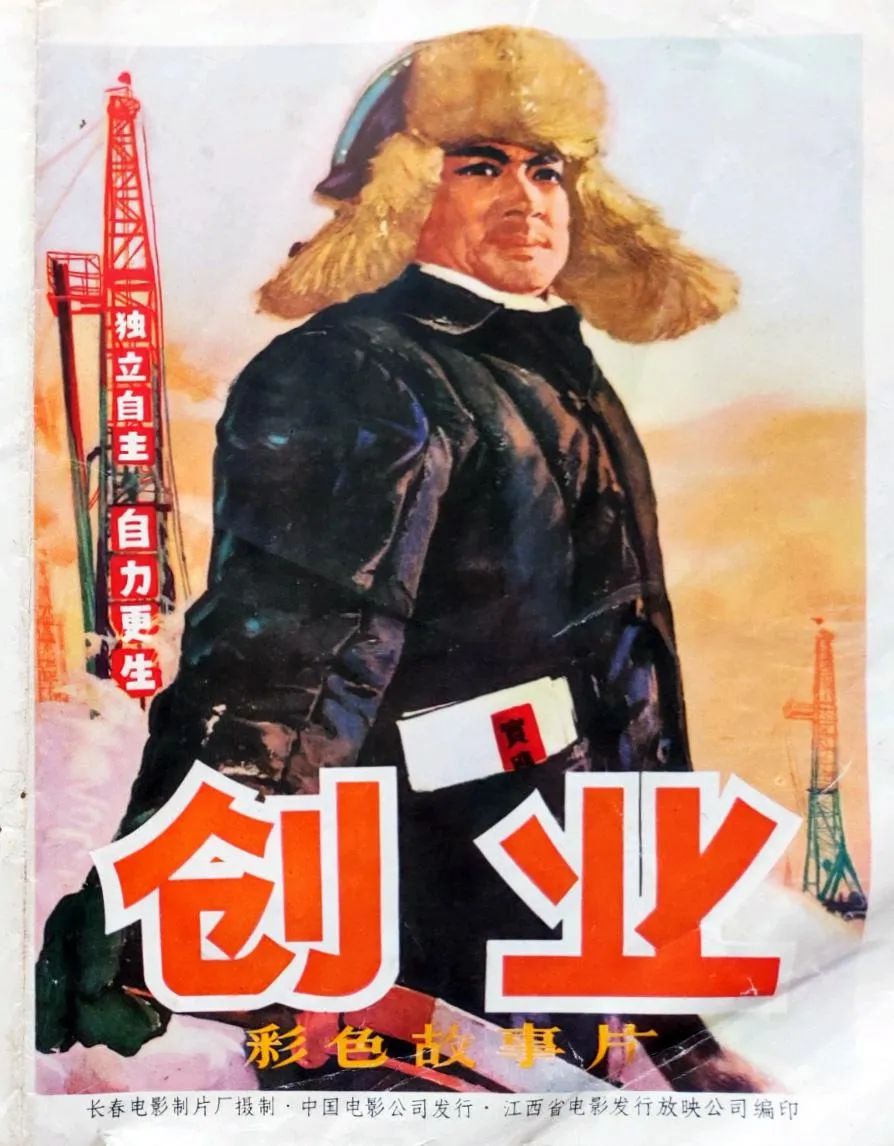

《创业》

电影《创业》由于彦夫执导,以上世纪50年代末至60年代初我国石油会战为背景、以中国石油工人艰苦奋斗史实为依据,谱写了一曲中国石油工业艰难而壮烈的创业颂歌,生动表现了中国石油工人不怕压、不怕难,敢想敢干,艰苦创业的英雄气概,是长影工业题材电影的经典代表作。

以“铁人”王进喜为原型的影片主角周挺杉,自登上银幕以来已成为鲜活跃动在观众心中的经典人物,周挺杉的经典名句“人没精神轻飘飘,井没压力不出油”、“有条件要上,没有条件创造条件也要上”、“一个国家要有民气,一个队伍要有士气,一个人要有志气,有了这三股气……我们顶天立地地站着!”等,曾激励过一代又一代人。影片插曲《满怀深情望北京》更是传唱大江南北,历久不衰。

《开国大典》

电影《开国大典》由张笑天、张天民等编剧,李前宽、肖桂云联合执导,古月、孙飞虎等联合主演,是长影向新中国成立40周年献礼之作。影片以俯瞰历史的角度选取中国共产党领导人民取得三大战役胜利至1949年10月1日在北京天安门举行开国大典这一重大历史时期,横向展开全景式的描述,再现了毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、蒋介石、宋庆龄等百余位历史人物的风貌,凸显出在历史洪流中人心所向、众望所归是中国共产党取得最终胜利的必要保证这一核心主题。

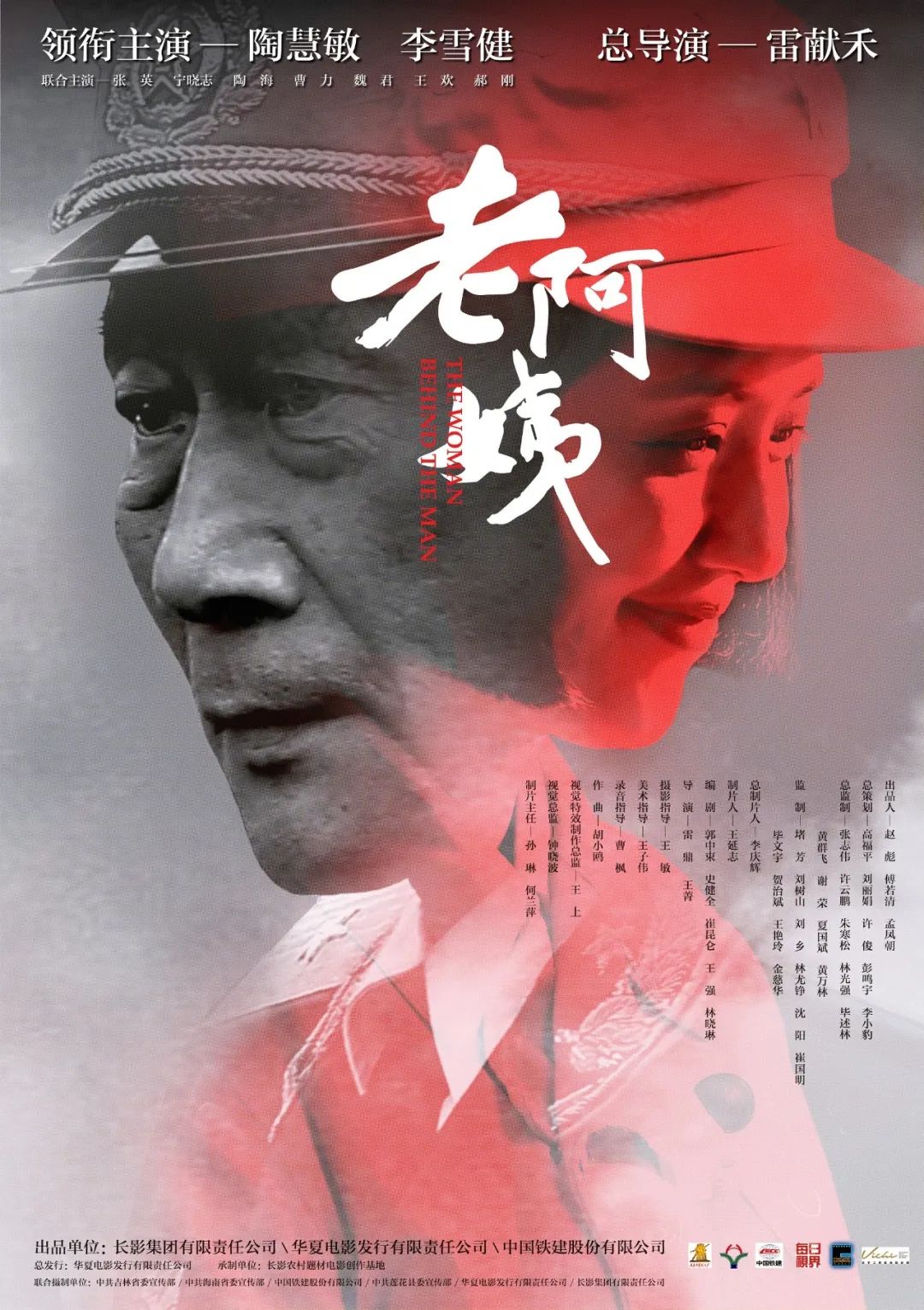

《老阿姨》

电影《老阿姨》由雷献禾执导,李雪健、陶慧敏领衔主演,取材于全国道德模范龚全珍的真实事迹,讲述了甘祖昌将军与龚全珍老阿姨相濡以沫三十载,植根土地,扎根人民,全心全意建设家乡的故事,生动再现了老一辈共产党人为党和人民的事业竭诚奉献、不懈奋斗的光辉形象。

该片秉承长影在现实题材电影创作生产方面的优良传统,融入现代影像拍摄手段和创意主流价值观传播理念,用简洁的故事脉络,于细节处凸显甘祖昌和龚全珍这对革命伉俪扎根家乡、建设家乡的宏大时代语境,以深刻的影像笔触,在主题上彰显了共产党人心系于民的伟大革命精神传统。