《普通一兵》描写了苏联卫国战争时期,英勇的红军战士马特洛索夫为了胜利,用自己的身体堵住了敌人从碉堡里射出的子弹,最后壮烈献身的故事。影片根据苏联作家帕•茹尔巴的传记小说《亚历山大•马特洛索夫》改编而成。

外国电影传入中国后,语言障碍给中国观众带来巨大的观影麻烦。当时观众主要是通过幻灯字幕、说明书或是现场解说员的解说来大致了解影片的内容;同时也有个别影院安装了"译意风",可以进行同步翻译。这是解放前城市影院放映外国电影的普遍方式。1945年以后,东北解放区开始放映前苏联电影,语言上的障碍也是通过同样的方法来解决的。

1948年,为使观众能看懂外国影片,袁乃晨奉东北电影制片厂厂长袁牧之之命,到哈尔滨苏联影片输出公司驻东北代表处协商译制苏联电影事宜。最终取得第一部译制片《普通一兵》的译制权。

袁乃晨承担了人民电影第一部译制片导演的重任。拿到剧本后,袁乃晨第一次找到东北书店徐立群翻译,可是翻译完成后,大家却发现都是书面的文学语言,没办法用于电影配音。于是袁乃晨和翻译刘迟、孟广钧三个人,采取新的方法重新翻译:孟广钧先把俄文原意翻译出来,并数出俄语音节,把当中对不上的音节,用虚词填上。然后由刘迟喊号,孟广钧读俄文原词,袁乃晨读译文台词,根据所差时间,再增减虚词,最后再由刘迟记下确定的译文。比如《普通一兵》中,战士冲向敌人的碉堡时高喊着:“乌拉!”俄文的意思是“万岁”。如果按照原文配音,一是口型不对,二是也不合中国人的习惯。袁乃晨记得战士们冲锋时喊的是“冲啊”,便想为什么不可以把“乌拉”译成“冲啊”呢?一试,果然口型也对,中国人听了也觉得顺耳。这样袁乃晨他们首创了翻译影片的“对口型”方法。

下一步是找合适的配音演员。袁乃晨的标准是,男声浑厚有力,女声清脆甜美,这都是根据苏联人讲话特点设定的。当时东影有个五六个人的小型剧团,声音都不合适。他就在军大文工团的演员当中挑中了放映员张玉昆和服装员吴静,这二位根本都没上过台,连连说自己不会演戏。袁乃晨说:不会不要紧,我教你们。一晚,袁乃晨和孟广钧走进一个村子,听见一个很有力度的声音在给大家讲话,袁乃晨立刻觉得这个声音适合给电影配音,于是找到说话人问他想不想给电影配音,这人说:“那我这个村子谁来管?”袁乃晨说:“管村子的事我给你安排。”就这样,村长出身的马静图当了配音演员。

后来大家根据片中的情节,把片名改成《普通一兵》,影片完成后,在厂里的小礼堂放了一场,座无虚席,掌声雷动。但光是厂里认可还不够,关键还要看苏联人怎么评价。1949年5月16日,袁乃晨带着片子到了哈尔滨,苏联影片进出口公司的总代理聂斯库伯在哈尔滨的莫斯科影院里,审看了电影。灯一亮,聂斯库伯热烈拥抱袁乃晨,赞叹说:“哈拉绍(很好)!以后我们的影片就交给你们搞了!”

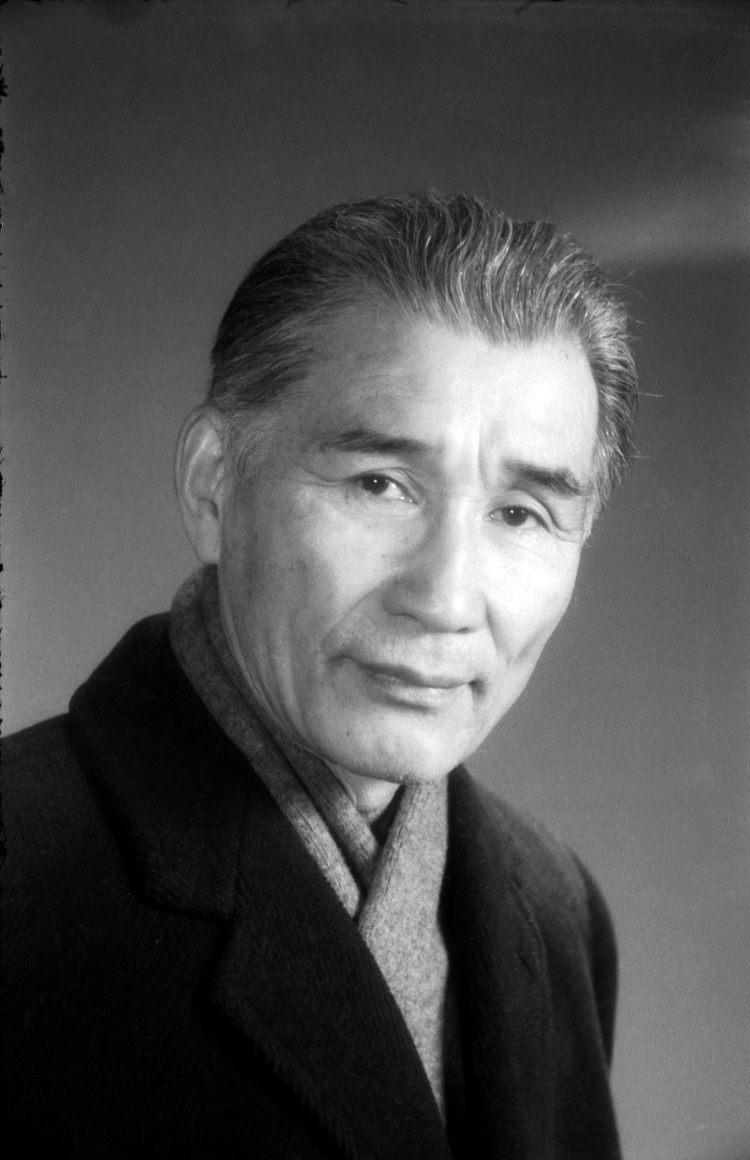

此片正式定名为《普通一兵》,由袁乃晨导演,孟广钧、桴鸣、刘迟翻译,张家克、高岛小二郎录音,主要配音演员有张玉昆、吴静等。1949年8月开始公映,受到观众的热烈欢迎。这就是我国电影史上第一部译制片的诞生过程,人们赞誉袁乃晨在开创我国译制片事业上的杰出贡献,称他为"新中国译制片之父"。

影片在全国上映时,抗美援朝战争激战正酣,这部影片被送往前线放映,受到广大指战员的热烈欢迎,有资料显示,黄继光看过这部影片后,深受鼓舞,成为了中国的马特洛索夫。